Punk in Blond

Gegen schlechte Laune, Trübsal oder simple Langeweile gibt es ein gutes Gegenmittel: In der Internet-Bildersuche einfach »Debbie Harry« oder gleich »Blondie« eingeben, die Enter-Taste drücken und durch die Ergebnisse scrollen: sogleich erfasst einen ein wohliger Schauer voll Freude. Debbie Harry schürzt ihre herzförmigen Lippen, klettert aus Autowracks heraus, liest Zeitung mit riesigen Schlagzeilen, trägt T-Shirts mit witzigen Aufschriften oder tut das, was sie in ihrem Leben am erfolgreichsten getan hat: sie singt. Wüsste man es nicht besser, man könnte meinen, sie sei die meistfotografierte Frau der Welt.

Debbie Harry war, wie jeder große Star, zuallererst einmal selbst Fan, und zwar schon als Kind, nämlich von Judy Garland und Marilyn Monroe.

Aber auch kurze Videoclips lassen sich finden, beispielsweise einer, in dem Harry ihrem Publikum erklärt, wie man Pogo tanzt. Das passt viel besser zu Harry, denn sie war kein Supermodel, sondern Sängerin, und in den frühen Siebzigern zu Beginn ihrer Karriere fest entschlossen, »das Tanzen in der Rockmusik wieder salonfähig zu machen«, wie sie jetzt in ihrer Autobiographie »Face it« erzählt. Debbie Harry, geboren als Angela Trimble, von ihren Pflegeeltern Deborah genannt, taufte sich in den frühen Siebzigern selbst Blondie, ein Name, der ihr von Bauarbeitern hinterhergerufen wurde, nachdem sie sich ihre Haare gebleicht hatte, aber auch der Name einer Comicfigur des Zeichners Chic Young, deren Image Harry sich ausleihen und mit dem sie kokettieren wollte: die dumme Blondine, die aber eigentlich schlauer als alle anderen ist.

Schon mit 19 zog Harry nach New York und fing an, im sagenumwobenen Max’s Kansas City zu arbeiten, einem Nachtclub, in dem sie auf all die frühen Punker traf. Besonders beeindruckt war sie von den New York Dolls, einer Band, die Hard Rock und Glam perfekt miteinander kombinierten und deren heterosexuelle Mitglieder aufgefummelt allesamt aussahen wie Transvestiten. »Tatsächlich wollte ich sie sein«, dachte sich Harry und gründete ihre erste Band, die Stilettos.

Nicht sehr lange sollte es dauern, bis dann die Band entstand, der sie wiederum ihren eigenen Künstlernamen lieh: Blondie. 1974 gründete Harry sie mit dem Gitarristen und ihrem zwischenzeitlichen Lebensgefährten Chris Stein. Die Combo war außergewöhnlich, denn abgesehen von Patti Smith gab es bei Bands Mitte der Siebziger kaum Frontfrauen, geschweige denn Frauen in anderen Positionen. Vor allem Blondie ist es zu verdanken, das sich das bald änderte. Harry geht sogar so weit, zu sagen, dass sie es viel schwerer als beispielsweise Patti Smith hatte, denn die kleidete sich laut Harry eher männlich, während Harry den »provokanteren« Weg ging und als selbstbestimmte, sehr weibliche Musikerin, die sich gleichzeitig nicht devot gab, das Macho-Umfeld herausforderte. Was Geschlecht anging, war Harry ohnehin eine Grenzgängerin: indem sie gleichzeitig Sexsymbol war und viele ihrer Texte doch mit Ambivalenzen spielten, Harry zum Beispiel bei einem Lied wie »One Way or Another« (dessen Text auf Harrys Erfahrung mit einem Stalker basiert, das sich aber in ein Lied über eine obsessive Liebe verwandelt) aus einer männlichen Perspektive darüber sang, eine Frau ins Bett zu bekommen. »Oh ja, du warst damals definitiv eine Dragqueen«, sagten befreundete Dragqueens zu Harry, wie sie stolz im Buch berichtet.

Dass Punkbands überhaupt entstehen konnten, war nicht zuletzt einer besonderen ökonomischen Lage geschuldet. In den sechziger und siebziger Jahren, so erzählt es auch Harry, hatten die Plattenfirmen einfach zu viel Geld und »wussten kaum, wohin mit ihrer Kohle«. Zig Bands wurden finanziell gefördert, und falls es nicht zu einem kommerziellen Erfolg wurde, »konnte man eben etwas von der Steuer absetzen«. Das erste und einzige Album der Sex Pistols, »Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols«, erschien beispielsweise bei Virgin Records, ebenfalls ein Major Label.

Zwischen Underground und Mainstream wollten Blondie sich bewegen, und das gelang ihnen auch. Mehrere Nummer-eins-Hits landeten sie, während die Band gleichzeitig gut befreundet mit beispielsweise den Ramones, Iggy Pop, dem Beat-Schriftsteller William S. Burroughs oder auch dem No-Wave-Saxophonisten James Chance war. Im Max’s (wie das Max’s Kansas City gern abkürzend genannt wurde) spielte Harry jetzt selber Konzerte, statt zu servieren, und natürlich im legendären Punk-Club CBGB. Bei Markus Lanz gab Harry jüngst unumwunden zu, dass sie gern die wilden, alten Zeiten romantisiere, und recht hat sie. Nicht nur waren Szenen in den Siebzigern augenscheinlich durchlässiger, auch war es eine »direktere, kleinere und vertraulichere Welt«, wie Harry im Buch erzählt. »Grenzen wurden zugunsten einer oft langweiligeren Offenheit verschoben«, führt sie über die Gegenwart aus und konstatiert, dass es heute nur darum gehe, berühmt zu sein. »Damals ging es darum, etwas geschehen zu lassen.«

Auch musikalisch ging und geschah mehr: Wem »Heart of Glass« heute wie ein windelweicher Popsong vorkommt, der ahnt wohl nicht, was er bei seiner Veröffentlichung für ein Skandal war. Das offene Kokettieren des Songs mit Disco (Der Arbeitstitel lautete tatsächlich »The Disco Song«) brachte die Punks gegen die Band auf. Dabei ist es Harry außerordentlich wichtig, nicht nur Punk zu definieren (und diese Definition hat nicht viel mit Musik zu tun), sondern sich selbst unter diese Kategorie zu subsumieren. Und Punk ist für sie, »die Widersprüchlichkeit einer scheinheiligen Gesellschaft auf den Punkt zu bringen« (was sie, so könnte man sagen, mit ihrem Alter Ego Blondie hervorragend tut) und dabei »den Humor in diesen Dingen zu erkennen«. Die Ramones beschreibt sie beispielsweise als »ernsthaft witzig«, und der Blondie-Bassist Gary Valentine war ihr zufolge ein wahrer Punkrocker, weil er sich »von niemandem sagen ließ, was er zu tun und zu lassen hatte«.

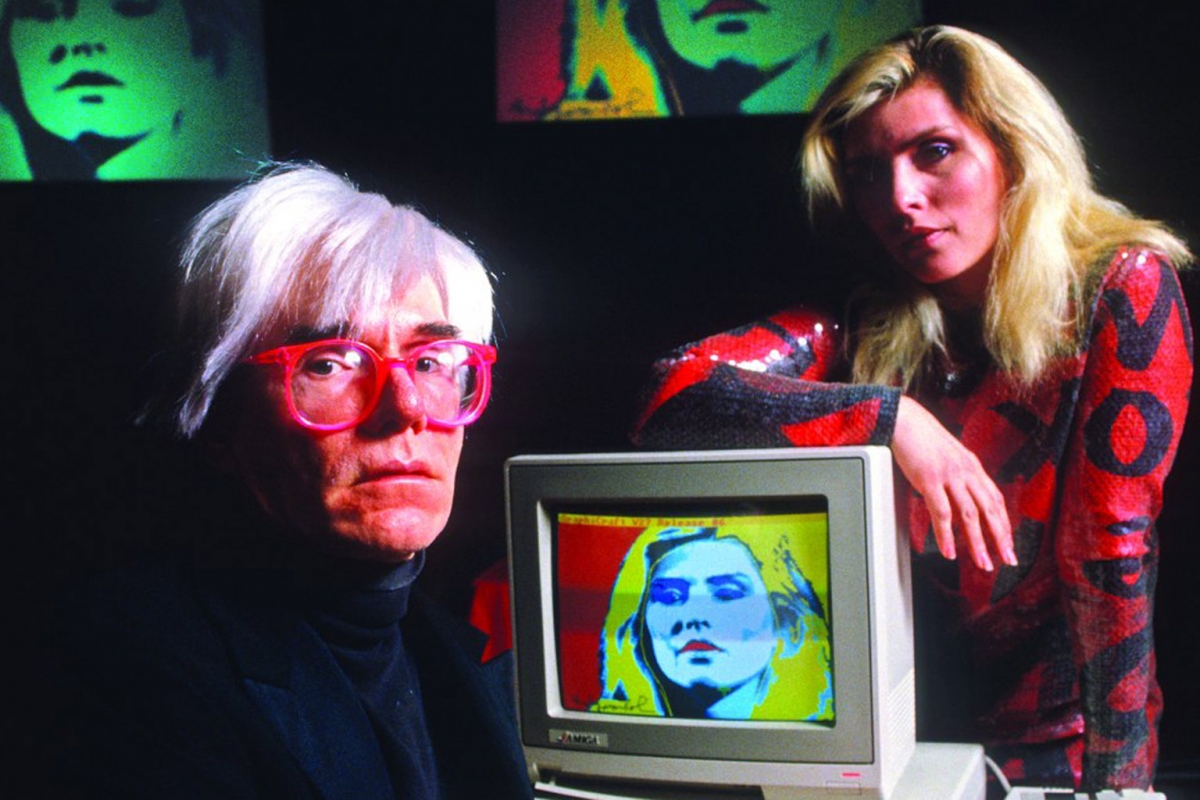

»Face it« wäre ein irreführender Titel, wenn sich im Buch nicht so einige Fotos von Harry fänden. Nicht nur von Fotografen wurde Harry unzählige Male abgebildet, ihren Fans dienten die Bilder oft als Vorlage dazu, sie nachzuzeichnen oder zu malen. Eine Auswahl dieser Bilder, die Harry im Laufe der Jahre zugeschickt bekam, haben es auch in die Autobiographie geschafft. Sie stehen ganz selbstverständlich im Buch neben denen der Fotografen und Künstler (unter anderem Andy Warhol und Robert Mapplethorpe), die Harry porträtierten. Manches von dieser Fan-Kunst ist akkurat gefertigt, viel aber stammt vermutlich von Kindern, krakelige Porträts von Harry, auf die »Happy Birthday« oder ähnliches geschrieben wird.

Dass diese Zeichnungen im Buch gezeigt werden, ist keine despektierliche Geste, sondern durch und durch ernst gemeint. Denn Harry war, wie jeder große Star, zuallererst einmal selbst Fan, und zwar schon als Kind, nämlich von Judy Garland und Marilyn Monroe. Man möchte fast sagen, dass die Kunstfigur Blondie eine Mischung dieser beiden Filmstars war: sexy, schrill, camp. Mit Monroe teilte Harry sogar ein ähnliches Schicksal, dass sie sich ihr noch näher fühlen ließ: Sie beide waren als Pflegekinder aufgewachsen. Und beide teilten eine Bühnenpersona, wie Harry verrät, wenn sie über Monroe spricht: »Sie war eine Frau, die das männliche Idealbild einer Frau gespielt hat.«

»Play to the posters on the wall of my room« heißt es bei Blondie 1977 im Song »Fan Mail«, und auch viele nach ihr haben wohl, dann aber mit einem Poster von Blondie an der Wand, ihre ersten Akkorde gespielt. Um nur zwei dieser Fans zu nennen: Kim Gordon malte 1980, da waren Sonic Youth nicht mal gegründet, ein Porträt von Debbie Harry. Und Jeffrey Lee Pierce, später Sänger von The Gun Club, leitete den Blondie-Fanclub in Los Angeles. Der Fan ist kein rein passiver Konsument, der seinem Kultes erliegt, vielmehr verwandelt er seine Faszination in etwas Neues. Fan sein heißt, sich einer unmöglichen Synthese mit Lust hinzugeben: der zwischen Fiktion und Realität. Kein Wunder, dass Debbie Harry so viele Fans hat, ist sie doch die Königin der buchstäblichen Illusion, eine »Barbarella auf Speed«, wie Iggy Pop sie einmal nannte.

Debbie Harry: Face it. Die Autobiografie. Aus dem Amerikanischen von Philip Bradatsch, Frank Dabrock, Harriet Fricke und Torsten Groß. Heyne, München 2019, 432 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, 25 Euro