Ein Satiriker der Ware

1990 schaffte ein Künstler posthum etwas, von dem man nicht gedacht hätte, das es ihm zu Lebzeiten möglich gewesen wäre: Zwei weltbekannte Musiker, die, nachdem sie gemeinsam in einer wegweisenden Band gespielt hatten, sich derart in die Haare bekommen hatten, dass sie beinahe 20 Jahre nicht miteinander sprachen, kamen wieder zusammen, um dem kürzlich Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Die beiden nahmen ein Album auf, das in groben Zügen das Leben desjenigen nacherzählte, dem es gewidmet war. Geschildert werden in den Songs der Hass auf die Kleinstadt, in der er aufwuchs, seine Arbeitsethik (»The most important thing is work«) und der Mordanschlag, den er überlebte. »Songs for Drella« hieß dieses Album, aufgenommen hatten es Lou Reed und John Cale, Gründungsmitglieder von The Velvet Underground; Drella war der Spitzname des Produzenten und Förderers der Band: Andy Warhol.

Es gibt so einige Biographien über den Künstler Warhol, nicht nur gesungene, sondern auch geschriebene, in gewissem Sinne sogar Autobiographien, will man die von Warhol selbst veröffentlichten Bücher als solche begreifen. Wohl keine ist aber so umfangreich wie jene, die der Kunstkritiker Blake Gopnik Ende 2020 vorgelegt hat: Auf über 1 200 Seiten wird jeder Kassenbon von Warhol dreimal umgedreht, mit über 260 Zeitzeugen führte der US-amerikanische Autor Gespräche. Auf kunsttheoretische Ausführungen muss der Leser verzichten, die Biographie will vor allem chronologisch darlegen, weniger interpretieren.

Für den großen Verteidiger der Autonomie der Kunst, den Kunstkritiker Clement Greenberg, musste Kunst herausfordernd sein, durfte nicht dem Massengeschmack entsprechen – zwei Dinge, die er Warhol absprach.

Über Andy Warhol meint man zuerst einmal eine ganze Menge zu wissen. Maler, Filmemacher, Popgestalt – kaum jemand aus der Kunstwelt wurde so oft fotografiert und über kaum jemanden wurde so viel geschrieben wie über ihn. Weniger Augenmerk legte man bisher auf seine Kindheit, Jugend und vor allem die Studienjahre von Warhol, die für das Verständnis seiner Kunst und seiner Zeit allerdings von größter Bedeutung sind. Gopnik widmet ihnen aus gutem Grund sehr viel Platz.

Warhols Eltern waren Immigranten aus der heutigen Slowakei, die bitterarm in Pittsburgh lebten, wo er 1928 geboren wurde. Als Kind sammelte Warhol Fotografien von Filmstars, schrieb ihnen sogar Briefe und bat sie um Autogramme. Dieser Glamour im Kinderzimmer stellte einen starken Kontrast zu seinen Lebensumständen dar: Seine Eltern konnten sich die Campbell’s-Suppen, deren Darstellung Warhol später berühmt machen sollten, gar nicht leisten. Zu seiner Geburtsstadt passte die Sammelleidenschaft aber sehr wohl: Eines der ersten Kinos der Welt hatte 1905 in Pittsburgh eröffnet.

Schon als Teenager interessierte Warhol sich für Kunst und besuchte einige Ausstellungen im Carnegie Institute seiner Herkunftsstadt, unter anderem eine Schau über Selbstporträts, die ihn, so darf man schlussfolgern, stark prägte. Das Museum war äußerst fortschrittlich, zeigte nicht nur die Avantgarde, sondern auch politisch brisante Ausstellungen etwa zur Rassentrennung. Die Besuche im Museum waren auch ein Grund für Warhol, sich am »Tech«, dem Carnegie Institute of Technology, zu bewerben, um, wie der Studiengang hieß, »Commercial Art« zu studieren und nicht, wie es eigentlich vorgesehen war, im Stahlwerk zu arbeiten.

Ende der vierziger Jahre, in der Anfangsphase des Abstrakten Expressionismus, lehrte das Tech seine Studenten, dass es eine strikte Trennung zwischen den schönen und den angewandten Künsten nicht gebe, die Institution orientierte sich am Bauhaus. Am Tech lernte Warhol das Siebdruckverfahren kennen, hier experimentierte er mit unterschiedlichen Stilen. Sein bevorzugte Darstellungsform blieb bis zum Ende der fünfziger Jahre die Zeichnung.

Warhol, der sich schon während seines Studiums selbst mit Perücke oder mit gebrochenem Handgelenk zeichnete, konnte außer in der Kunst kaum seine sexuelle Orientierung kundtun, geschweige denn selbst Sex haben. Im Bundesstaat Pennsylvania wurde noch 1951 die Höchststrafe für Unzucht, womit vor allem homosexuelle Beziehungen zwischen Männern gemeint waren, auf lebenslänglichen Freiheitsentzug erhöht. Also flüchtete Warhol direkt nach dem Ende seines Studiums in die Stadt, die Gore Vidal 1948 in seinem schwulen Coming-of-Age-Roman »The City and the Pillar« beschrieben hatte und die noch einen anderen berühmten Schwulen und das große Idol des jungen Warhol, nämlich Truman Capote, beherbergte: New York City. Der obsessive Warhol stellte dem Schriftsteller in den Fünfzigern sogar nach, was Capote verrückt machte; später sollte er sich darum reißen, in Warhols Zirkel aufgenommen zu werden.

»Ich kann alles zeichnen«, schleuderte der junge Warhol seinen ersten Auftraggebern in New York entgegen. Der überaus selbstbewusste junge Mann schlug sich im Wettbewerb um Illustrationsaufträge extrem gut, arbeitete für Zeitschriften aus dem illustren Hause Condé Nast, für die Werbeagenturen der Madison Avenue oder gestaltete Plattencover für Thelonious Monk. Seine Technik war, so wird Gopnik nicht müde zu erwähnen, die der »Blotted Lines« – die Linien seiner Zeichnungen waren getupft. Für einen jungen Graphiker verdiente Warhol astronomisch viel Geld. Bereits 1960 kaufte er sich für 60 000 Dollar ein eigenes Stadthaus in der Upper East Side.

Zur selben Zeit begannen auch seine Ambitionen im Bereich der Kunst zu wachsen; bis dahin hatte er nur kleinere Ausstellungen gemacht, die wenig Aufmerksamkeit erregten, ganz im Gegensatz zu seinen Kollegen, von denen einige auch seine Freunde waren: Künstler wie Jasper Johns, Robert Rauschenberg oder Allan Kaprow die jeweils auf ihre Weise versuchten, dem damals dominanten Abstrakten Expressionismus den Garaus zu machen.

Für einen der führenden Köpfe des US-amerikanischen Marxismus, Fredric Jameson, war Warhol nichts anderes als der Archetyp des postmodernen Künstlers. Begründet hat er dieses negativ gemeinte Urteil mit einer Gegenüberstellung von Warhols Arbeit »Diamond Dust Shoes« mit dem Gemälde eines Paars Schuhe von Vincent van Gogh. Während, so Jameson, das Bild van Goghs die »schmerzgebeugte Welt« transformiere, Lebendigkeit und Unmittelbarkeit besitze (das Wort lieh er sich bei Heidegger), sei Warhols Bild ein »totes Objekt«, das sich wie die anderen Arbeiten des Künstlers nur noch um die Warenwelt drehe, zu einer kritischen Aussage allerdings nicht in der Lage sei. Wieso nicht, das begründet Jameson in seinem Text »Zur Logik des Spätkapitalismus« nicht, es bleibt bei der bloßen Behauptung.

Viele haben Vorurteile gegen Warhols Kunst, weil sie diese der Postmoderne zuordnen. Auch Gopnik zieht diese Bezeichnung in seiner Biographie des Öfteren heran, allerdings als eine Art diffuses Stellvertreterwort, in Ermangelung passender Begriffe.

Für den großen Verteidiger der Autonomie der Kunst, den Kunstkritiker Clement Greenberg, musste Kunst herausfordernd sein, durfte nicht dem Massengeschmack entsprechen – zwei Dinge, die er Warhol absprach, was einigermaßen absurd ist, wenn man die Geschichten glaubt, die Gopnik erzählt: dass nämlich noch 1963 die Käuferin eines Warhol-Porträts von Elizabeth Taylor bei der Galerie ihr Geld mit der Begründung zurückforderte, alle Menschen um sie herum hassten das Bild. Die Motive der Nachahmung und der Aneignung sind in Warhols Schaffen jedoch in der Tat präsent – große Motive postmoderner Theorie.

Womit Warhol allerdings die meisten jener Kritiker vor den Kopf stieß, war, dass er in seinem Werk das Unterscheiden zwischen Hoch- und Populärkultur überflüssig machte. Dass er darin aber ein Pionier war, darf bezweifelt werden: Die US-amerikanische Kultur vollzog diese Scheidung niemals so streng wie die europäische, sie war, gerade im 20. Jahrhundert, immer auch Massenkultur. Die short stories von J. D. Salinger, die Illustrationen von Norman Rockwell, die Musicals von Leonard Bernstein und selbstredend die Filme des klassischen Hollywood legen davon Zeugnis ab. Warhol war nun derjenige, der auch die Bildende Kunst vollends in die Massenkultur beziehungsweise umgekehrt, die Massenkultur in die Kunst integrierte, was aber nicht im Widerspruch zu seinem kritischen und auch seinem modernen Impetus stand.

Mit seiner ersten großen Arbeit, den »Campbell’s Soup Cans«, brachte Warhol 1962 seine Erinnerungen als bitterarmer, hungriger Junge auf die Leinwand – Suppen, die er als Kind nur selten verspeisen konnte. Den Konsum selbst, die Bedürfnisbefriedigung beziehungsweise deren Ausbleiben, hob er somit in den Bereich der Ästhetik, während gleichzeitig jedes dieser 32 Bilder geradezu herausschreit, dass es nicht satt macht. Diese Spannung zwischen Form und Inhalt kann man durchaus als modern bezeichnen.

Was für Jameson das Postmoderne in der Kunst ist, nämlich das Ende des Ausdrucks, der individuellen Pinselführung, scheint bei Warhol Realität geworden zu sein. Doch so einfach ist es nicht. Die Kritiker Warhols scheinen allesamt auf seine absichtlich schelmischen Aussagen hereingefallen zu sein, unter anderem die, wie eine Maschine Kunst machen zu wollen. Gopnik führt immer wieder aus, wie wichtig Warhol der Ausdruck war, was man in vielen seinen Bildern, beispielsweise bei den »200 One Dollar Bills« von 1962, unschwer erkennen kann. Auf der Leinwand sind 200 Dollarnoten nebeneinander gedruckt, doch sie sehen nicht alle gleich aus. Der Siebdruck als Technik bot nämlich gar nicht die Möglichkeit einer perfekten, standardisierten Reproduktion. Je nachdem, wie viel Farbe verwendet und wie stark mit dem Rakel auf die Leinwand gedrückt wurde, sieht man den einen Geldschein besser, den anderen schlechter. Das ist ein Spiel mit dem Ausdruck, nicht aber seine Negation.

Wie Warhol zum Maler wurde, knüpft sogar ziemlich genau an die Geschichte des Impressionismus an, mit dem die moderne Kunst um 1870 ihren Anfang nahm. Der entstand als Reaktion auf die aufkommende Fotografie; das realitätsgetreue Gemälde war nicht mehr gefragt, seit man das Motiv technisch viel genauer aufzeichnen konnte. Die Impressionisten reagierten darauf mit neuen, abstrakteren Techniken und subjektiven Elementen. Ende der fünfziger Jahre war die Situation ähnlich, die Fotografie verdrängte zu dieser Zeit immer mehr die Werbezeichner, wie Warhol einer war. Er wäre durchaus in der Lage gewesen, sich opportunistisch der neuen Technik anzupassen, denn Warhol war technikverliebt, die Fotografie und der Film waren später sein bevorzugtes Betätigungsfeld. Stattdessen ging er in die Galerie und integrierte die ihn verdrängende Fotografie sogar noch in seine künstlerische Arbeit – was zunächst hohe finanzielle Einbußen mit sich brachte. Man kann es sich heutzutage kaum vorstellen, aber Warhol war am Anfang seiner Künstlerkarriere alles andere als erfolgreich.

Es ging Warhol nie darum, Einflüsse aus der Werbung einfach in die Kunst zu bringen, wie Gopnik ausführt. Vielmehr wollte er Verwirrung stiften – was ihm auch gelang: Noch Mitte der sechziger Jahre holten die Kritiker gegen ihn mit dem Argument aus, er habe mal in der Werbung gearbeitet. Man könnte sogar so weit gehen (und Gopnik tut das auch), zu sagen, dass Warhols Entscheidung, Konsumgüter in seinen Gemälden zu zeigen, auf dem kritischen Impuls fußte, die Warenförmigkeit der Kunst mit ihren eigenen Mitteln zu kritisieren. Als Werbung hätten die Bilder der Campbell’s-Suppendosen eh nicht getaugt, selbst der Hersteller wusste das und verweigerte den Kauf einer Arbeit von Warhol und auch jede andere Art von Sponsoring mit Verweis auf die Integrität der Kunst, die damit in Gefahr geraten könnte.

Es ging Warhol nie lediglich darum, Einflüsse aus der Werbung einfach in die Kunst zu bringen. Vielmehr wollte er Verwirrung stiften – was ihm auch gelang.

Im Prinzip ist ein großer Bruch zwischen moderner und postmoderner Kunst, anders als in der Theorie oder bei der Architektur, nicht genau festzumachen. Warhol ist beispielsweise dem Dada viel näher als dem, was man heutzutage als postmoderne Kunst bezeichnen würde. Oder vielleicht nicht ganz, wenn man dem Artikel aus dem Magazin Time glauben will, den Gopnik zitiert: »Nicht Dada, sondern Dadadadadadadadada.« Wenn überhaupt, dann war Warhol einer der Begründer der Konzeptkunst, denn die Idee stand bei ihm immer im Vordergrund – ähnlich einem seiner vielen großen Idole, Marcel Duchamp, der dabei, wie Warhol, die Form aber nie vernachlässigte. Warhols ausgestellte Naivität, ein Eindruck, den er durch ständiges Kaugummikauen noch verstärkte, erinnert an Künstler wie Picasso.

Eines zu erwähnen ist Gopnik in seiner Biographie besonders wichtig: Warhol war ein Linker. Er spendete an Organisationen, gestaltete Wahlplakate für Politiker der Demokratischen Partei, nannte Bertolt Brecht als großen Einfluss und nicht zuletzt war in seiner Kunst eine Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse präsent. Zum Beispiel in dem Bild »Race Riot« von 1963, das Zusammenstöße zwischen der Polizei und Demonstranten der schwarzen Bürgerrechtsbewegung zeigte, oder in seiner Reihe »Death and Disaster«, zu der auch Siebdrucke von elektrischen Stühlen gehörten, die Warhol sicher nicht druckte, weil er die Todesstrafe für eine tolle Sache hielt.

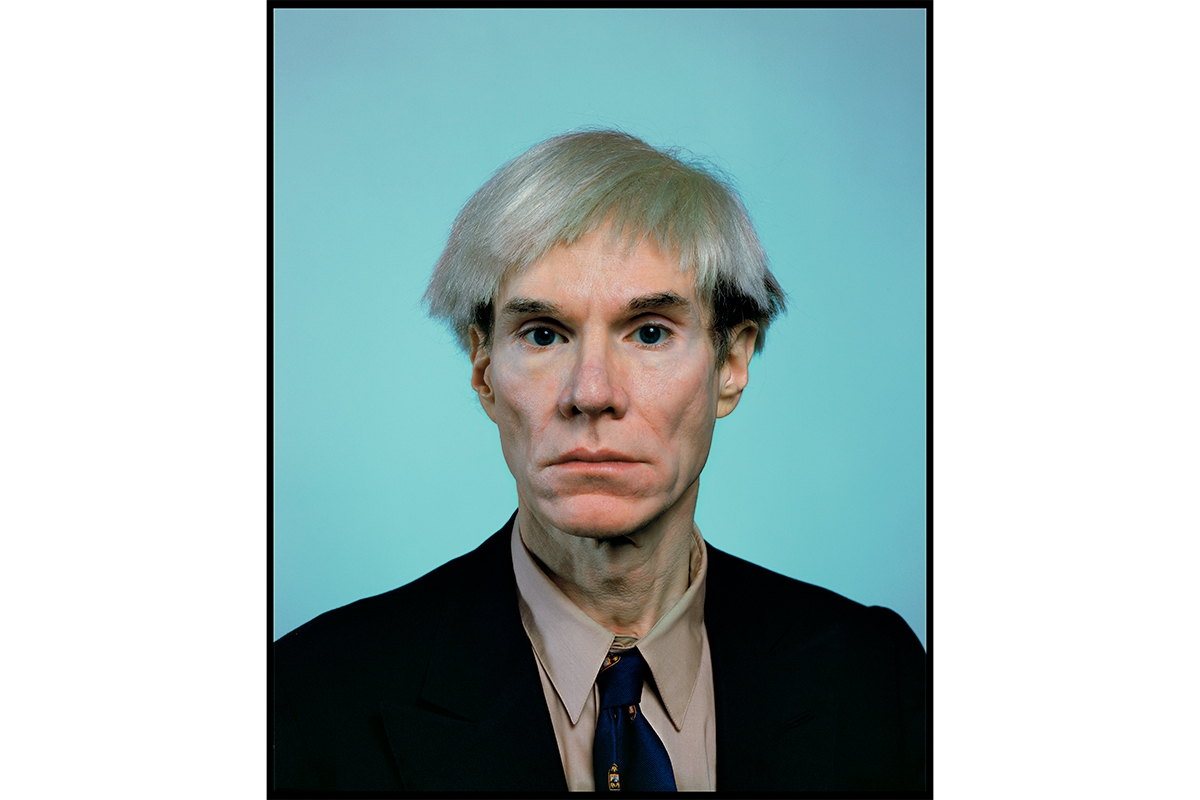

Warhol war ein moderner, ein sich selbst zusammensetzender Frankenstein, und um das in all seinen Details zu erkennen, ist die Biographie von Blake Gopnik unverzichtbar. Er log über sein Alter und sein Gewicht (sogar vor seinem Arzt), verleugnete und verschleierte seine Herkunft, ließ seine Nase für einen unverschämt hohen Betrag operieren, trug schon mit Anfang 20 ein Toupet und experimentierte im College mit seinem Namen herum: Von »Warhold« über »Warol« bis »Narol« schrieb er allerlei Abwandlungen seines Geburtsnamens Andrew Warhola in sein Notizbuch, um sich schließlich selbst auf den Namen Andy Warhol zu taufen. Sein Spitzname »Drella« war eine Zusammensetzung aus Dracula und Cinderella. Einmal log er frech, er sei Autodidakt.

Zwar wurde Warhol dafür attackiert, sich selbst zum Kunstwerk zu stilisieren – die Grenze zwischen Kunst und Leben wurde bei ihm aber nie so fließend, wie es zum Beispiel der Fluxus-Bewegung vorschwebte. Deren Begründer George Maciunas schrieb im Manifest der Bewegung Anfang der Sechziger: »Säubert die Welt von toter Kunst, Imitation, künstlicher Kunst, abstrakter Kunst, illusionistischer Kunst.« Das musste zwangsläufig in Esoterik münden, während Warhol das Künstliche hochhielt und den Warenfetisch nicht verleugnen, sondern ihn mit seiner Kunst immer noch einmal in satirischer Absicht überhöhen wollte. Ronald M. Schernikau nannte das einmal »revolutionär«. Man könnte aber auch einfach Pop dazu sagen.

Blake Gopnik: Warhol. Ein Leben als Kunst. Aus dem Amerikanischen von Marlene Fleißig, Hans Freundl, Ursula Held, Hans-Peter Remmler, Andreas Thomsen und Violeta Topalova. C. Bertelsmann, München 2020, 1 232 Seiten, 48 Euro