https://www.jungle.world/artikel/2019/32/es-geht-auch-ohne-wohnungsnot

Es geht auch ohne Wohnungsnot

Triste Trabantenstädte, Albträume aus Waschbeton: Der soziale Wohnungsbau hat in Deutschland ein schlechtes Image. Eine Ausstellung in Hamburg räumt nun mit gängigen Vorurteilen auf.

Seit vielen Jahren läuft nun alles bestens – zumindest für jene, die Immobilien in größerem Maßstab ihr Eigen nennen konnten. Denn bereits in den Achtzigern hatten Bundes- und Landesregierungen die letzten verbliebenen Regulierungen aus der Nachkriegszeit auf dem Immobilienmarkt abgeschafft: 1985/1986 verkündete die Bundesregierung das Ende der staatlichen Förderung des Mietwohnungsbaus. Man begründete das mit alles andere als verlässlichen Prognosen über den Rückgang der Bevölkerung, zeigte ansonsten mit dem Finger auf den 1982 pleite gegangenen gewerkschaftseigenen und gemeinnützigen Baukonzern Neue Heimat und verkündete, von der »Objektförderung« zur »Subjektförderung« übergehen zu wollen.

Statt günstige Wohnungen zu bauen oder die Höhe der Mieten zu regulieren, wurden durch Wohngeldzahlungen und Kostenübernahmen private Mieteinkünfte aus öffentlichen Mitteln subventioniert. 1988 schaffte der Bundestag die steuerliche Privilegierung gemeinnütziger Wohnungsbaugesellschaften ab, im selben Jahr hob der Westberliner Senat die seit 1949 geltende Mietpreisbindung für Altbauten auf, die letzte ihrer Art in der Bundesrepublik. Seither stiegen die Mieten bekanntlich nicht nur in Berlin exorbitant, während sich die Zahl der Sozialwohnungen stetig verringerte. Zählte man 1990 nach dem Ende der DDR und dem Beitritt der sogenannten neuen Länder bundesweit noch 2,87 Millionen solcher Wohnungen, waren es 2016 lediglich 1,24 Millionen. Und noch vor wenigen Monaten, im Februar, entschied der Bundesgerichtshof, dass mit staatlichen Mitteln geförderte Wohnungen nach Ablauf einiger Jahre ohne Sozialbindung zum Marktpreis vermietet werden dürfen. Weiterhin goldene Zeiten für Privatvermieter und Immobilien-Holdings also, sollte man meinen.

Trotzdem werden Befürchtungen geäußert – besonders in jenen Blättern, die gerne von denen gelesen werden, die Miete nicht entrichten müssen, sondern einnehmen können –, dass zukünftig wieder sozialdemokratische Sehnsüchte aufkommen könnten. Wo käme man nur hin, wenn Begriffe wie Beton oder Baugenossenschaft nicht mehr ausschließlich mit Hässlichem und Kaputtem assoziiert würden, sondern mit sozialer Notwendigkeit? Wenn Konzepte des modernen Städtebaus, also jenes Städtebaus, der vor der Postmoderne dominierte, als ästhetisch nicht notwendig reizlos oder gar als gesellschaftlich erstrebenswert angesehen würden?

Keine trockene Geschichtsstunde

Für den konservativen Architekturkritiker Dankwart Guratzsch und seine nicht eben kleine Fangemeinde von Stadtschloss-Erbauern und Neofachwerkliebhabern ist der Fall klar: Sollte das wirklich passieren, dann kehrt der Sozialismus wieder, vielleicht nicht unbedingt der der SED, aber sicher jener kaum minder schreckliche, der einst auch in der Bundesrepublik vorgeherrscht hatte, als man sich noch mit Gewerkschaften, Mitbestimmung und sozialstaatlicher Gängelung herumärgern musste – und in der Konsequenz auch mit scheußlicher, »gleichmacherischer« Architektur, die zwar fließend Warmwasser zum Normalfall gemacht und die Zahl der Wohnungslosen gen null reduziert hatte, aber die Aussicht von der Terrasse so hässlich beeinträchtigte oder in Guratzsch’ Worten »Deutschlands Horizonte mit seinen Wohngebirgen besetzte«.

Besonders schändlich erscheint ihm deshalb jeder Versuch, Geschichte und Konzepte ausgerechnet jenes »Staates im Staate«, den »das bis in den letzten Winkel der Bundesrepublik verzweigte Gewerkschaftsimperium« (Welt, 8. Juli 2019) der Neuen Heimat in seinen Augen darstellt, einer Neubewertung zu unterziehen und dessen »funktionalistische, technizistische, ideologisch und politisch aufgeladene Vorstellung von einer ›neuen Gesellschaft‹ mit ›neuen Menschen‹« zu rehabilitieren.

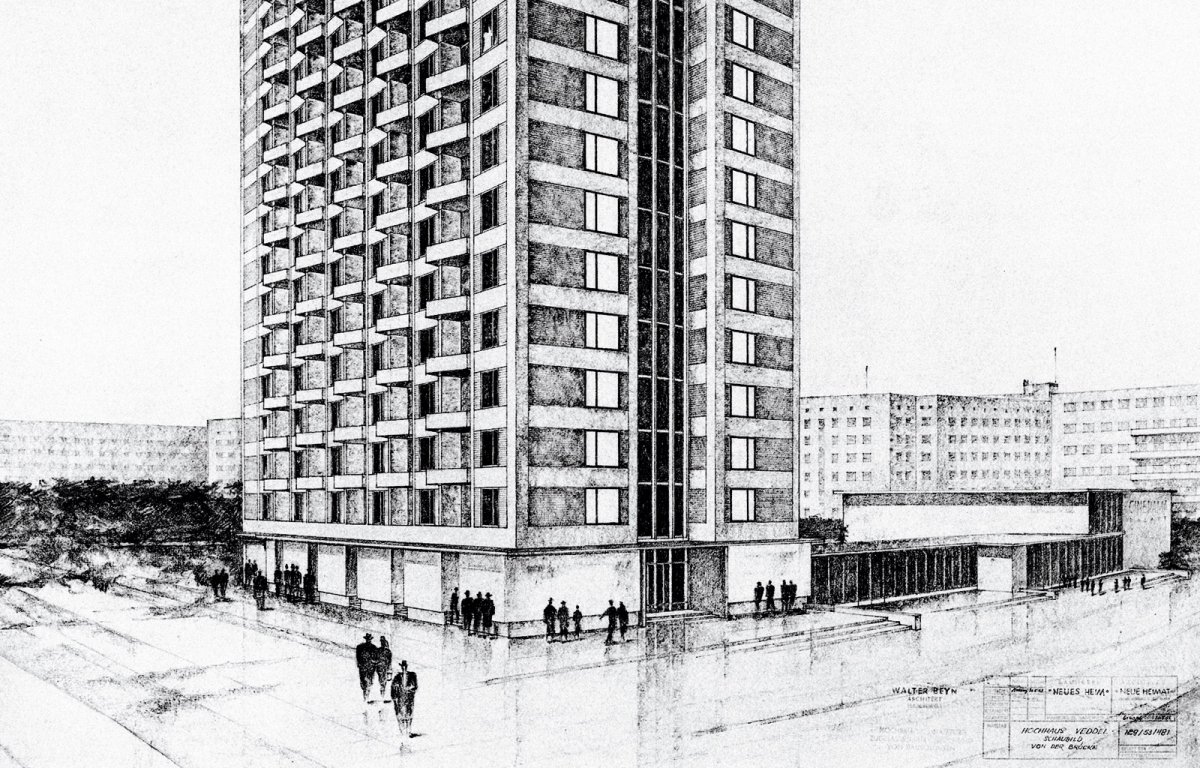

Was Guratzsch derart ärgert, ist die Ausstellung »Die Neue Heimat (1950–1982). Eine sozialdemokratische Utopie und ihre Bauten« im Museum für Hamburgische Geschichte. Sie »wagt« es, wie Andres Lepik im Vorwort des Ausstellungskatalogs schreibt, »die aktuelle Relevanz der Neuen Heimat einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen und damit die laufende Debatte über den Wohnungsnotstand in Deutschland mit einigen Argumenten aus der Geschichte anzureichern«.

Dabei ist es alles andere als eine trockene Geschichtsstunde, die die Schau bietet: Sie entfaltet den imaginativen Sog einer Zeitreise à la H. G. Wells, nimmt den Betrachter in eine Art von Retro-Science-Fiction hinein, dem man sich gerade deshalb nicht entziehen kann, weil man seine Kulissen aus dem eigenen Alltagsleben kennt und wiedererkennt und sich doch auf den unzähligen Fotografien (quer durch die Republik von München-Neuperlach bis zur Bremer Neuen Vahr) ein ganz anderes Leben darbietet, fast wie auf einem anderen Planeten. Tatsächlich stellte die Neue Heimat, die 1982 wegen der immer schwerer miteinander zu vereinbarenden Unternehmensziele Gemeinnützigkeit und Profitabilität regelrecht implodierte, nichts Geringeres als jenen anderen Planeten, also die alte Bundesrepublik dar, und zwar in ganz handgreiflicher Form.

Enthorrifizierung des gemeinnützigen Bauens

Denn so gut wie jeder Bundesbürger kam zwangsläufig mit der Neuen Heimat in irgendeiner Weise in Berührung: Der gemeinnützige Konzern, der unter seinem Dach 27 gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgemeinschaften vereinte, baute in den 32 Jahren seiner Existenz nicht nur mehr als 460 000 Wohnungen (in Großanlagen wie auch als Reihen- und Fertighäuser), sondern auch überall im Land Kindergärten, Schulen, Kliniken, Universitäten, Einkaufszentren, Spielplätze und Schwimmbäder.

Der Hamburger Ausstellung gelingt es nun tatsächlich, das gemeinnützige Bauen zu enthorrifizieren. Jahrzehnte lang galt gerade die Neue Heimat als eine Art sozialdemokratische Strafkolonie, ein Mordor aus Waschbeton, in dem nicht nur Filz und Korruption herrschten, sondern von dem die wesenhaft böse Zerstörungslust des industriellen Systembaus auf pittoreske Städte und blumenübersäte Wiesen ausgegriffen habe. Soziales Bauen laufe demnach notwendig auf Wohnknast in der verelendeten Trabantenstadt hinaus – dieses Bild hat sich festgesetzt.

Es ist nicht gänzlich aus der Luft gegriffen, die dafür immer wieder herbeigezogenen Beispiele wie das Münchner Hasenbergl, Lübecks Buntekuh-Viertel oder Mannheim-Vogelstang sind aber nur ein Ausschnitt aus der Geschichte der Bautätigkeit der Neuen Heimat, jener Phase der sogenannten Entlastungsstädte, mit der die nur schleppend instandgesetzten Altbaubestände Mitte der sechziger Jahre durch moderne Schlafstädte in unbebauter Randlage ergänzt werden sollten. Die fehlende Urbanität dieser Siedlungen und die ästhetischen Mängel wegen allzu kostensparenden Bauens sind keine notwendigen und konstitutiven Charaktermerkmale des sozialen Wohnungsbaus und der Neuen Heimat.

Es gab auch andere Baukonzeptionen, beispielsweise die an Ideen der Weimarer Zeit anknüpfenden, begrünten und an Naturformen orientierten Stadtlandschaften der ersten Jahre der Neuen Heimat, realisiert in Hamburg, wo das Unternehmen aus einem Zusammenschluss verschiedener örtlicher Wohnungsgenossenschaften in den Jahren bis 1950 mit Unterstützung der britischen Besatzungsmacht entstanden war.

»So wollen wir wohnen«

Aber die Ausstellung zeigt noch etwas viel Wichtigeres: dass nämlich die gängige Gegenüberstellung von Betonkonzern und Bürgergesellschaft schlicht nicht den Tatsachen entspricht. Die wachsende gesellschaftliche Kritik, die auch in den einflussreichen konzerneigenen Neue Heimat Monatsheften zu Wort kam, führte bereits in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre zu konzeptioneller Abkehr von den »Entlastungsstädten« beziehungsweise deren Nachbesserung durch urbane Infrastruktur, Parks und die ersten shopping malls in Deutschland.

Diese Abkehr war ernst gemeint: Die Neue Heimat zog bei der Entwicklung der Großsiedlungen in München-Neuperlach (ab 1967 gebaut) und Heidelberg-Emmertsgrund (ab 1970) beispielsweise Alexander Mitscherlich als Berater hinzu – ja, den Mitscherlich, der 1965 die programmatische Streitschrift »Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Eine Anstiftung zum Unfrieden« veröffentlicht hatte, um die »uniformierte Monotonie des Wohnblocks« anzuklagen. Man konnte den Einfluss des Psychoanalytikers durchaus bemerken, auch wenn dies 1971 konsequenterweise seine Mitarbeit beendete, als der Konzern aus Rentabilitätsgründen in Heidelberg die Bebauungsdichte erhöhte und die Hochhäuser um ein Geschoss erweiterte.

Es gab zudem Möglichkeiten, von denen man heute nur noch träumen kann. So existierten Modellversuche, bei denen die Mieter – wohlgemerkt: nicht die Käufer – den Grundriss ihrer Wohnung auswählen, ja sie sogar entwerfen konnten. Die Neue Heimat hatte Anfang der siebziger Jahre ein spezielles Montagebausystem namens »Elementa 72« entwickelt, das ein relativ freies Setzen der Wände ermöglichte; für die Siedlung Hamburg-Mümmelmannsberg wurde sogar ein Bürgerwettbewerb im Hamburger Abendblatt unter dem Motto »So wollen wir wohnen« ausgeschrieben, den ein von einer Mieterin entworfener achteckiger Wohnungsgrundriss gewann, der sogar tatsächlich gebaut wurde.

Dennoch waren viele dieser Siedlungen bisweilen alles andere als Idyllen. Die großen Freiflächen und langen Sichtachsen ließen Vandalismus und antisoziales Verhalten und deren Folgen, die es in den traditionellen Armenvierteln der Städte zuvor auch schon gegeben hatte (in vermutlich höherem Maß, allerdings meist unbeachtet), deutlicher hervortreten und zum öffentlichen Debattenthema werden.

Dramatischer Imageverlust

Die Reaktion der Neuen Heimat war, natürlich auch auf Druck von Bewohnerinitiativen, Partizipationsmöglichkeiten einzurichten: Der vom Konzern selber in Auftrag gegebenen Film »Hohe Häuser, lange Schatten« (1968) beispielsweise dokumentiert Entstehung und Tätigkeit der organisierten Interessenvertretung der Bewohner der Siedlung Darmstadt-Kranichheim; die Neue Heimat unterstützte in allen ihren Großsiedlungen die Wahl von Mieterbeiräten, ermöglichte Gemeinschaftseinrichtungen und finanzierte unabhängige Mieterzeitungen.

All das aber konnte den Imageverlust im Verlauf der siebziger Jahre nicht verhindern. Negative soziale Homogenisierung in den Blöcken mit den günstigen Wohnungen setzten den Projekten der Neuen Heimat zu: Die, die ihre Arbeitsplätze in Stahlwerken, Glashütten, Werften oder auch in der niedergehenden Bekleidungsindustrie verloren, mussten bleiben, die Akademikerfamilien hingegen nutzten die in jenen Jahren stark ausgeweitete staatliche Eigenheimförderung, um sich zu verabschieden. Der allmählich finanziell kränkelnde Konzern hielt jedoch an seiner expansiven Strategie fest und beförderte zu Beginn des Jahrzehnts die sogenannte Flächensanierung, sprich das Bestreben, alte, meist ziemlich heruntergekommene Stadtteile durch Neubauviertel zu ersetzen – eine Strategie, die viele nicht zu Unrecht gegen die Neue Heimat aufbrachte, die jedoch auch die Prügel für eine Vielzahl privater Investoren mit einstecken musste, die ähnliche Ziele verfolgten.

1975 war diese Strategie mit der Einführung des Denkmalschutzes ohnehin gegenstandslos geworden. Das Ende, das dann mit dem vom Spiegel 1982 aufgedeckten Immobilienbetrügereien von Neue-Heimat-Vorstandsmitgliedern auch kommen sollte, begann sich abzuzeichnen: Der Konzern brauchte permanentes Wachstum, um Gemeinnützigkeit und Profitabilität miteinander zu vereinbaren; als seine Expansion sich verlangsamte, teilweise ganz ins Stocken geriet, kollabierte der damals größte Kreditnehmer und Hypothekenschuldner der Bundesrepublik, der über geringes Eigenkapital, aber viele Mitarbeiter verfügte. Dieser skandalträchtige Zusammenbruch öffnete endgültig Tür und Tor für die Deregulierung des Wohnungs- und Immobilienmarkts in den achtziger und neunziger Jahren mit der absehbaren Folge, dass die Wohnungsnot wieder zurück ist – jene soziale Zumutung, der abzuhelfen die gewerkschaftlichen Wohnungsbaugesellschaften einst gegründet worden waren, die heute so bitter fehlen.

Die Neue Heimat (1950–1982). Eine sozialdemokratische Utopie und ihre Bauten. Museum für Hamburgische Geschichte. Bis 6. Oktober