Markenzeichen Arbeitsoverall

Steve Albini war ein Traditionalist. CDs? Miese Audioqualität. Digitale Aufnahmetechnik? Scheiße. Spotify? Fuck off. Die Alben seiner Bands Big Black, Rapeman und schließlich Shellac sind seit zwei Jahren nicht mehr auf der Streaming-Plattform zu finden. Sie nicht mehr auf Spotify anzubieten, war Albinis Weise – beileibe nicht die einzige –, sich gegen die Musikindustrie zu wehren, die er, Musiker, Produzent und Tonmeister, mit jeder Faser seines Körpers verabscheute.

Das ging sogar so weit, dass er sich nicht einmal als Produzent bezeichnen ließ – zu viel Hierarchie impliziert das Wort, denn Albini verstand sich nur als Zuarbeiter der Band, die »the most important thing« sei, wie er einmal in einem Brief an Nirvana schrieb. Er bevorzugte stattdessen die Bezeichnung »Engineer«, Formulierungen wie »Recorded by«, »Recorded with« »Engineered by« tauchten auf den Plattenhüllen auf – oder sein Name wurde gar nicht erst genannt.

Albini produzierte »In Utero«, die letzte Platte von Nirvana

Albini, der 1962 in Kalifornien geboren wurde, verbrachte sein ganzes erwachsenes Leben in Chicago. Dort stieß er, der die Ramones und die Stooges verehrte, Anfang der Achtziger zur Punkszene, machte Zines (eine Zeitlang studierte er Journalismus) und fing schließlich selbst an, Musik zu machen, zunächst in seiner ersten Band Big Black, ziemlich schnell aber auch als Toningenieur, ganz nach der Devise learning by doing, denn eine regelrechte Ausbildung hat er nie genossen.

Während er bereits in den Achtzigern einiges an Singles und Alben aufgenommen hatte (und beispielsweise mit »Tweez«, dem Debüt von Slint, für Genres wie den Noise-Rock, den Math-Rock oder den Post-Hardcore jahrelang den Standard setzte), ging er immer noch einem Brotjob nach und arbeitete als Retuschierer in einem Fotostudio.

In den Neunzigern dann nahm Albini ein Album auf, dessentwegen ihn alle kennen. »In Utero«, die letzte Platte von Nirvana, wurde 15 Millionen Mal verkauft – Albini ließ sich dennoch wie immer nur die Gage für seine Arbeit als Toningenieur auszahlen und verwahrte sich dagegen, an den Einnahmen beteiligt zu werden, was er für unethisch hielt. Das behielt er für den Rest seiner Karriere bei – Albinis übliche Gage für das Aufnehmen eines Albums belief sich lediglich auf 1.500 US-Dollar.

Wenn Albini mit Musikern zusammenarbeitete, war ihm die künstlerische Kontrolle der Musiker das Wichtigste. Was er anstrebte, war, den Sound der Band so einzufangen, wie sie klingen wollte, ohne Schnickschnack oder aufwendiges Mischen.

Wenn Albini mit Musikern zusammenarbeitete, war ihm die künstlerische Kontrolle der Musiker das Wichtigste. Was er anstrebte, war, den Sound der Band so einzufangen, wie sie klingen wollte, ohne Schnickschnack oder aufwendiges Mischen – Mitarbeiter von Plattenfirmen hielt er rigoros auf Abstand, kommerziellen Sounds erteilte er eine Abfuhr. Einzelne Instrumente nahm er ungern auf, stattdessen platzierte er gleich mehrere Mikrophone im Studio und nahm Songs quasi live auf. Wie zum Beispiel bei dem überragendem Album »Axes« von Electrelane von 2005, dessen 59 Minuten komplett in einem Take eingespielt wurden.

Apropos Electrelane, eine britische Band bestehend aus vier Frauen: Was Steve Albini für Frauen in der Rockmusik getan hat, kann man gar nicht überschätzen. Er nahm 1993 PJ Harveys einflussreiches Album »Rid of Me« auf, arbeitete mit Kim Deal und ihrer Band The Breeders für vier Platten zusammen (schon Deals vorherige Band Pixies war von Albini produziert worden), von denen eine besser ist als die andere.

Ruhige Passagen und explodierende Refrains

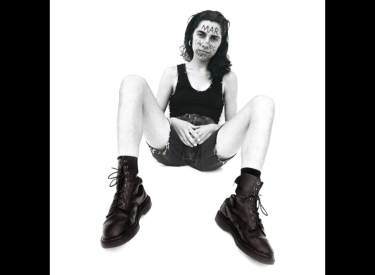

Eine eher wenig bekannte Arbeitsbeziehung unterhielt er mit der Singer-Songwriterin Scout Niblett, vier ihrer sechs Studioalben wurden von Albini innerhalb von nur sieben Jahren betreut. Hier lässt sich alles finden, was ihn musikalisch interessierte: spartanisch instrumentierte und reduktionistisch arrangierte, dissonante und kompromisslose Gitarrenmusik, die den Kontrast zwischen ruhigen Passagen und explodierenden Refrains und Breaks forciert.

Wenn Steve Albini ein Konzert mit seiner Band Shellac spielte, trug er auf der Bühne immer ein T-Shirt einer anderen, meist weniger bekannten Band. Den Rest der Zeit, natürlich vor allem im Studio, kleidete er sich in einen blauen Arbeitsoverall, der bald zu seinem Erkennungsmerkmal werden sollte. Jeder Moment seines Lebens, selbst in Bezug auf seine Kleidung, war bestimmt von Musik.

Steve Albini ist am 7. Mai in Chicago im Alter von 61 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben.