Die Unruhe vor dem Sturm

Momentan bedarf es nur wenig, um einen Schlussstrich zu ziehen. Für Ralf Krämer, bis vergangenes Jahr Bundesvorstandsmitglied der Linkspartei, ist es ein Mitgliederentscheid, der nicht so ausgegangen ist, wie er sich das gewünscht hatte. »Das war’s dann für mich mit dieser Partei, die ich mal mitgegründet habe, zumal es eh nicht mehr viele Tropfen brauchte, um das Fass zum Überlaufen zu bringen«, schrieb der hauptberufliche Verdi-Gewerkschaftssekretär am Freitag vergangener Woche auf Facebook.

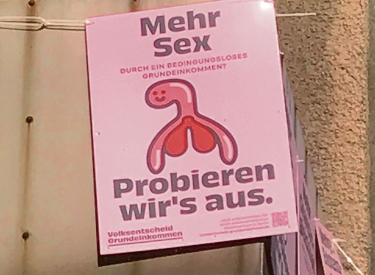

Anlass für seinen Austritt ist, dass sich die Linkspartei nunmehr für ein »emanzipatorisches bedingungsloses Grundeinkommen« ausspricht. So hat es zumindest die Mehrheit in einem Mitgliederentscheid beschlossen. Das Ergebnis wurde am Freitag vergangener Woche bekanntgegeben: 56,6 Prozent stimmten dafür, 38,4 Prozent dagegen. Wobei allerdings nur 18 667 Mitglieder eine gültige Stimme abgaben, was einer Wahlbeteiligung von 33,2 Prozent entspricht. Da aber damit das Quorum von 25 Prozent überschritten wurde, muss nun der Parteivorstand bis spätestens in einem Jahr einen Vorschlag vorlegen, wie die Forderung ihren Weg in das Programm der Linkspartei findet.

Die Spaltung der Partei »Die Linke« wird sich nicht verhindern lassen. Es geht inzwischen nicht mehr um das Ob, sondern

nur noch um das Wann und Wie.

Das Erstaunliche an dem Mitgliederentscheid: Flügelübergreifend hatte beinahe die gesamte Führungsriege sowohl der Partei als auch der Bundestagsfraktion für die Ablehnung geworben. Genutzt hat es nichts. Nun ist die Aufregung groß, viel größer, als es inhaltlich nachvollziehbar wäre. Denn in Ermangelung einer konkreten gesellschaftlichen Umsetzungsperspektive könnten eigentlich auch diejenigen, die gegen das bedingungslose Grundeinkommen gestimmt haben, gelassen auf das Abstimmungsergebnis reagieren, zumal der Beschluss explizit die Ablehnung »neoliberaler Grundeinkommensmodelle« beinhaltet. Auch wenn es so mancher Befürworter anders sehen mag, geht es um nicht mehr als die Formulierung eines Fernziels, wie sich so einige im Erfurter Programm finden, dem 2011 beschlossenen Grundsatzprogramm der Linkspartei.

Die Forderung nach einem Grundeinkommen, das vor Armut und unternehmerischer Erpressung schützen soll, drückt also zunächst nur eine Hoffnung aus. Schon Karl Marx wünschte sich eine Gesellschaft, die »möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden«. Wenn es um die konkrete Ausgestaltung eines »emanzipatorischen bedingungslosen Grundeinkommens« geht, gibt es indes diverse bislang nicht befriedigend beantwortete Fragen, die vorliegenden Konzepte weisen unübersehbare Schwächen auf. Etliche Einwände und Befürchtungen der Kritikerinnen und Kritiker sind nicht an den Haaren herbeigezogen. Da es aber nicht um die baldige praktische Umsetzung eines dieser Konzepte geht, könnte darüber noch lange sachlich diskutiert werden – wenn denn die Bereitschaft dazu vorhanden wäre. Doch damit ist es zumindest bei einem Teil der Linkspartei vorbei, es geht nur noch darum, Begründungen für die Trennung zu finden.

Dass Krämer, einer der Bundessprecher der sich als gewerkschaftsnah definierenden Parteiströmung »Sozialistische Linke«, sich den Ausgang des Mitgliederentscheids ausgesucht hat, um seinen Austritt zu erklären, ist vor allem damit zu erklären, dass er schon zuvor geistig seinen Abschied von der Linkspartei genommen hatte. Seine Behauptung, damit würde der bisherige »Grundkonsens der ‚Linken‘ als vom Anspruch her sozialistische Partei« aufgegeben, ist jedenfalls Blödsinn. Aber sie passt in die Erzählung des Flügels um die ehemalige Bundestagsfraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht, zu dem Krämer gerechnet werden kann. Dabei entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass Wagenknecht für sich selbst schon länger mit ihren Abgeordnetenbezügen eine Art bedingungsloses Grundeinkommen in Anspruch nimmt, indem sie ihren parlamentarischen Pflichten nicht mehr ernsthaft nachkommt: Sie lässt sich kaum im Bundestag blicken, sitzt in keinem einzigen Ausschuss und auch zu Fraktionssitzungen kommt sie nur selten.

Wagenknecht ist der Dreh- und Angelpunkt der Krise der Linkspartei. Getragen von ihrer enormen öffentlichen Präsenz und einer geradezu religiös-fanatischen Anhängerschaft hat sie dafür gesorgt, dass es der Linkspartei in allen zentralen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen der jüngeren Zeit nicht mehr gelungen ist, zu vermitteln, wofür sie eigentlich steht und was die einzelnen Teile der Partei noch miteinander verbindet. Egal, ob es um Flucht und Migration, um Klimaschutz, um die Covid-19-Pandemie oder den Ukraine-Krieg geht: Immer wieder vertrat und vertritt Wagenknecht Positionen, die im Widerspruch zur offiziellen Parteilinie stehen und von einem relevanten Teil der Mitgliedschaft zutiefst abgelehnt werden.

Wagenknechts Kurs lässt sich als sozialpopulistisch, nationalistisch, gesellschaftspolitisch konservativ und antiökologisch beschreiben. Ihr Programm ist in ihrem im April vergangenen Jahres veröffentlichten Bestseller »Die Selbstgerechten« nachzulesen. Dort preist sie die »traditionellen Gemeinschaftswerte« und »nationale Identitäten«, geißelt den »Spuk um Diversity und Frauenquoten« und attackiert mit scharfen Worten jegliche emanzipatorischen Bewegungen, denen sich die Linkspartei eigentlich verbunden fühlt: von Fridays for Future über Black Lives Matter bis zum Seebrücke-Bündnis – für Wagenknecht alles unerquickliche Veranstaltungen einer degenerierten »Lifestyle-Linken«, die den Bezug zu den wahren gesellschaftlichen Problemen verloren habe.

Mehrheitsfähig ist sie damit in der Partei nicht. Auf dem Bundesparteitag Ende Juni in Erfurt kamen ihre Unterstützer auf etwa ein Fünftel der Delegierten. Aber Wagenknechts Auftreten hat eine enorme Destruktionskraft. Sie sei »offenkundig auf Zerstörung aus«, attestiert ihr die stellvertretende Parteivorsitzende Katina Schubert. Aktuelles Beispiel ist Wagenknechts Bundestagsrede vom 8. September, in der sie unter Beifall der AfD behauptet hatte, die Bundesregierung (»die dümmste Regierung in Europa«) habe »einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun« gebrochen. In der Folge verzeichnete die Linkspartei weit über hundert Austritte, darunter den von Ulrich Schneider, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Dass sie ihre eigenwilligen Ansichten zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht nur von der »Außenlinie«, sondern im Auftrag der Bundestagsfraktion zum Besten habe geben können, sei für ihn der Bruchpunkt gewesen, erklärte der wohl der bekannteste Soziallobbyist Deutschlands auf dem Parteitag der Berliner Linkspartei Ende September: »Das ging nicht mehr, da musste ich raus. Tut mir leid.«

An den Positionen Wagenknechts und ihrer Gefolgsleute zerfällt die Partei. Auf ihrem Höhepunkt 2009 verzeichnete sie 78 046 Mitglieder, inzwischen zählt sie noch etwas über 56 000 Mitglieder, wobei seit dem Frühling die Zahl der Austritte stark zugenommen hat. Der Konflikt mit Wagenknecht schwelt seit Jahren. Der Unterschied zu früher ist jedoch, dass er sich nicht mehr durch Formelkompromisse übertünchen lässt. Das war stets das Metier des Bundestagsfraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch. Er trägt auch die Verantwortung dafür, dass Wagenknecht im Bundestag für die Fraktion reden durfte. Das sei eine »Entschädigung« für ihren verhinderten Auftritt auf der Leipziger Montagsdemonstration Anfang September gewesen, heißt es aus Fraktionskreisen. Die sah Bartsch wohl als nötig an: Denn falls mehr als zwei der insgesamt 39 Abgeordneten austreten sollten, ist der Fraktionsstatus passé. Zum harten Kern um Wagenknecht können fünf bis acht Abgeordnete gezählt werden. Dass der Taktiker Bartsch mittels solcher Aktionen versucht, das Auseinanderbrechen der Fraktion zu verhindern, wirkt allerdings nur noch hilflos.

Die Spaltung wird sich nicht verhindern lassen. Es geht inzwischen nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wann und Wie. Dass der Wagenknecht-Flügel mit der Linkspartei gebrochen hat, steht außer Frage. Nur noch mit Verachtung schauen Wagenknecht und ihre Getreuen auf all jene, die ihrem Kurs nicht folgen wollen. Trotz des Flops mit der sogenannten Sammlungsbewegung »Aufstehen« wird hinter den Kulissen eifrig über ein neues »Projekt« beraten. Denkbar ist ein linksnationalistisches Wahlbündnis zur Europawahl 2024, wie es der frühere Bundestagsabgeordnete Diether Dehm auf dem UZ-Pressefest der DKP Ende August ins Gespräch gebracht hat. Alles hängt davon ab, wann Wagenknecht die Zeit gekommen sieht, offiziell mit der Partei zu brechen. Je länger das auf sich warten lässt, desto schwieriger wird die ohnehin schon existenzbedrohende Situation für die Linkspartei. Gegenwärtig gibt Wagenknecht mal wieder ein Interview nach dem anderen. »Aktuell bin ich Mitglied der ›Linken‹«, antwortet sie dabei stets auf die Frage nach ihrem Verbleib in der Partei. »Wenn sich daran etwas ändert, werden Sie es rechtzeitig erfahren.«