»Theils mit unserem Programm übereinstimmende Forderungen«

Die deutsche Sozialdemokratie war vor dem Ersten Weltkrieg eine entschlossene Gegnerin des Antisemitismus oder, genauer gesagt, dessen, was sie für Antisemitismus hielt. Viele würden die Sache mit dieser Feststellung gerne auf sich beruhen lassen. Allerdings war der Sachverhalt doch sehr viel komplizierter, als er auf den ersten Blick erscheinen mag. Da viele der Fehler der alten Sozialdemokratie auch heutzutage in weiten Teilen der Linken reproduziert werden, lohnt es sich, genauer hinzusehen.

Zum besseren Verständnis muss man sich zunächst in einen aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbaren Kontext hineindenken. Immerhin musste die alte Sozialdemokratie sich nicht damit herumschlagen, andere des Antisemitismus zu bezichtigen oder sie als solche zu entlarven, denn die damaligen Antisemiten waren stolz darauf, Antisemiten zu sein, und nannten sich auch selbst so. Schließlich waren sie nicht altmodische, etwa religiös motivierte Judengegner, sondern moderne, wissenschaftliche Antisemiten. Im Übrigen zog die Bezeichnung als Antisemit auch von Seiten der Gegner des Antisemitismus keine gesellschaftliche Ächtung nach sich, jedenfalls keine über das gewöhnliche Maß der Verurteilung politischer Gegner hinausgehende.

Aus Sicht vieler Sozialdemokraten wäre eine Verteidigung der Juden einer Verteidigung des Kapitalismus und des Liberalismus gleichgekommen.

Doch bringt, was auf den ersten Blick nach einer Erleichterung des Kampfs gegen den Antisemitismus aussehen mag, aus historischer Sicht auch ungeahnte Probleme mit sich. Während wir Antisemiten heutzutage anhand der von ihnen vertretenen Positionen identifizieren, geschah dies im Kaiserreich fast ausschließlich anhand ihrer Zugehörigkeit zur organisierten, explizit antisemitischen politischen und parteipolitischen Bewegung.

Das hatte zur Folge, dass alles, was Antisemiten sagten oder taten, als antisemitisch bezeichnet wurde – auch wenn es keineswegs im heutigen Sinne antisemitisch war, sich also gar nicht auf tatsächliche oder vermeintliche Juden bezog. Wenn ein Vertreter der antisemitischen Bewegung sich beispielsweise für Schutzzölle einsetzte, sprach man von einer antisemitischen Forderung nach Schutzzöllen. Wenn ein Vertreter der antisemitischen Bewegung Ehebruch beging, dann war auch der Ehebruch ein antisemitischer.

Kritik am »jüdischen Ausbeuterthum«

Andererseits galten viele Äußerungen und Handlungen, die heute aus inhaltlichen Gründen ganz selbstverständlich als antisemitisch eingestuft würden, nicht als antisemitisch, weil sie nicht von Antisemiten, sprich: nicht von Vertretern der sich selbst als antisemitisch bezeichnenden Organisationen oder Parteien ausgingen. Eine bestimmte Aussage oder Handlung konnte also zugleich antisemitisch sein oder auch nicht, je nachdem, wer für sie verantwortlich war. Was aus dem Munde eines Sozialdemokraten als berechtigte Kritik am »jüdischen Ausbeuterthum« galt, wurde, wenn der antisemitische politische Gegner diese Kritik zu seinen Zwecken »missbrauchte«, schlagartig antisemitisch.

Doch nicht genug damit, dass die eigene vermeintlich berechtigte Kritik an den Juden von Antisemiten missbraucht werden konnte; das zu kritisieren, war das eine. Auch die Kritik am Antisemitismus konnte diesem seltsamen Schema zufolge missbraucht werden – von den sogenannten Philosemiten. Dagegen wollte man sich erst recht verwahren, durfte doch keineswegs der Eindruck entstehen, Sozialdemokraten nähmen »die Juden« in Schutz.

Zwar hätten die allermeisten Sozialdemokraten ohne weiteres zugestanden, dass es auch »gute Juden« gab, vornehmlich ihre eigenen jüdischen Genossen, doch zugleich saß das Stereotyp von der mit unlauteren Mitteln erworbenen finanziellen, kommerziellen und publizistischen Übermacht »der Juden« auch bei den meisten Sozialdemokraten so tief, dass eine Verteidigung der Juden ihres Erachtens einer Verteidigung des Kapitalismus gleichgekommen wäre.

Betonte Geringschätzung bürgerlicher Errungenschaften

Hinzu kam, dass die politische Trennung der Arbeiterbewegung vom Liberalismus in den 1860er Jahren bei der Sozialdemokratie große Verbitterung hinterlassen hatte, und sie daher zu einer betonten Geringschätzung bürgerlicher Errungenschaften neigte. Da die jüdische Bevölkerung mehrheitlich dem Liberalismus zuneigte, wäre die Verteidigung der Juden obendrein noch auf eine Verteidigung des Liberalismus hinausgelaufen. Daher war entsprechenden Äußerungen führender Sozialdemokraten durchaus nicht immer eindeutig zu entnehmen, ob am Ende der Philosemitismus oder der Antisemitismus die größere Gefahr darstellte. Kein Wunder, dass jüdische Funktionäre der SPD zwar nicht unbedingt ihr Jüdischsein versteckten, sich mit ihrer Kritik am Antisemitismus aber in aller Regel demonstrativ zurückhielten.

Oft wird auf Paul Singer verwiesen, ab 1890 Co-Vorsitzender der SPD, der, obwohl er ein stolzer Jude war und auch weiterhin der Kultusgemeinde angehörte, in der Partei und bei der fortschrittlichen Berliner Arbeiterschaft ungemein beliebt war. Und es stimmt selbstverständlich, dass die alte Sozialdemokratie Juden nicht als Juden ausschloss oder benachteiligte. Doch war es auch Paul Singer, der 1891 beim Kongress der Zweiten Internationale in Brüssel gemeinsam mit dem Anführer der österreichischen Sozialdemokratie, Victor Adler, der ebenfalls (wenn auch keinesfalls ein stolzer) Jude war, den aus New York angereisten Abraham Cahan bekniete, seinen Antrag, der Kongress möge den Antisemitismus eindeutig verurteilen, zurückzuziehen. Der Kongress verabschiedete dann eine Erklärung, in der Antisemitismus und Philosemitismus gleichermaßen verurteilt wurden.

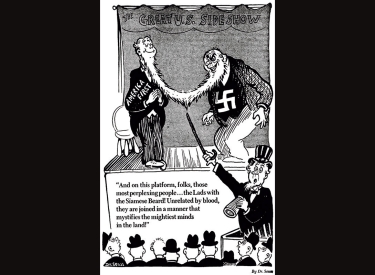

Insofern die alte Sozialdemokratie sich tatsächlich inhaltlich mit dem Antisemitismus auseinandersetzte, vertrat sie die Ansicht, der Antisemitismus sei im Kern antikapitalistisch und daher im Grunde eine wenn auch verkürzte Form des Sozialismus. Daher seine »theils demokratischen und (…) mit unserem Programm übereinstimmenden Forderungen«. So sagte es August Bebel, das unangefochtene Oberhaupt der alten Sozialdemokratie, in seiner bis heute seltsamerweise vielfach gerühmten Rede zum Thema »Antisemitismus und Sozialdemokratie«, die er am 27. Oktober 1893 auf dem Parteitag der SPD in Köln hielt und die 1894 und 1906 erneut separat als Broschüre veröffentlicht wurde.

Glaube an das angeblich revolutionäre Potential des Antisemitismus

Der Glaube an das angeblich revolutionäre Potential des Antisemitismus lebt bis heute vielerorts fort, nur dass dieser, nachdem er zumindest vorübergehend in Verruf geraten war, nicht mehr Antisemitismus genannt werden darf. Daher die vielen Querelen um die Definition, was als Antisemitismus zu gelten habe: Ähnlich der alten Sozialdemokratie will jede Gruppe sicherstellen, dass ihre eigene »berechtigte« Kritik an den Juden von der Definition ausgenommen wird.

Bebel zufolge, und dies entsprach der von der Sozialdemokratie auf allen Kanälen stets aufs Neue propagierten Linie, komme die Sozialdemokratie bei den für den Antisemitismus anfälligen »Schichten (…) erst an die Reihe, wenn der Antisemitismus sich bei ihnen abgewirthschaftet hat (…) Dann kommt die Stunde unsrer Ernte.« Der Antisemitismus werde »genöthigt werden, wider Willen über sein eigenes Ziel hinauszuschießen«, und müsse »schließlich wider Willen revolutionär werden (…), hier haben alsdann wir, die Sozialdemokratie, einzusetzen«.

Bebel zufolge sei die in den 1870er Jahren entstandene antisemitische Bewegung »die natürliche Wirkung und Folge der ökonomischen Zustände«. Gegen Ende der Rede scheint Bebel dann aber bemerkt zu haben, dass sein Erklärungsansatz nicht stimmig war. Einerseits sollte der Antisemitismus auf das unmittelbare Erleben der Konkurrenz mit Juden zurückzuführen sein. Andererseits kam der Antisemitismus aber unleugbar ebenso natürlich und zwangsläufig auch dort auf, wo diese Konkurrenz, die das Ganze erklären sollte, gar nicht oder in keinem nennenswerten Maß erlebbar war. »Es ist aufgefallen«, so Bebels Lösungsversuch, »wie der Antisemitismus gerade in Sachsen, wo verhältnismäßig wenig Juden leben, einen solchen Aufschwung hat nehmen können. Nun, es kommt nicht darauf an, ob der Jude vor Ort ist, sondern ob er sich als unangenehmer Konkurrent bemerkbar macht. Das ist aber in Sachsen so gut der Fall wie anderswo.«

Bebel und seinen Genossen muss man immerhin zugutehalten, dass sie dem Antisemitismus wohl nicht zugetraut haben, ernsthaften Schaden anzurichten.

Dieser Kniff Bebels stellt eine geradezu gespenstische negative Vorwegnahme erst Jahrzehnte später entwickelter Einsichten in das Wesen des Antisemitismus dar. Bebel war gewissermaßen an den Punkt gelangt, an dem es eigentlich eines ganz anderen Ansatzes bedurft hätte, den zu entwickeln er aber außerstande war. Stattdessen versuchte er, gewiss in ehrlicher Absicht, die Unstimmigkeit in seiner Argumentation mit dem Nachweis aus der Welt zu schaffen, dass es sich beim Antisemitismus tatsächlich um eine Form dessen handele, was Horkheimer und Adorno in der »Dialektik der Aufklärung« als pathische Projektion identifiziert haben, und dass er daher auch ohne Juden funktioniere. Nur galt diese Einsicht Bebel nicht als Grundlage der Kritik am Antisemitismus, sondern ganz im Gegenteil als Beweis für seine Berechtigung auch dort, wo der angebliche Grund gar nicht gegeben war.

Bebel und seinen Genossen muss man immerhin zugutehalten, dass sie dem Antisemitismus wohl nicht zugetraut haben, ernsthaften Schaden anzurichten. Schließlich, so Bebel, habe »die tausendjährige Gesetzgebung gegen die Juden und ihre beständige Maßregelung« nicht erreicht, was die Antisemiten erreichen wollten, nämlich die »Vernichtung oder wenigstens (…) Vertreibung« der Juden. Es müsse »dies für die Judenfeinde ein Beweis sein, daß ihre Bestrebungen nicht durchführbar sind, selbst wenn sie einmal zur Macht gelangen sollten, woran gar nicht zu denken ist«. Doch was man in dieser Hinsicht der alten Sozialdemokratie zugutehalten mag, können Linke nach Auschwitz selbstredend nicht mehr für sich in Anspruch nehmen.