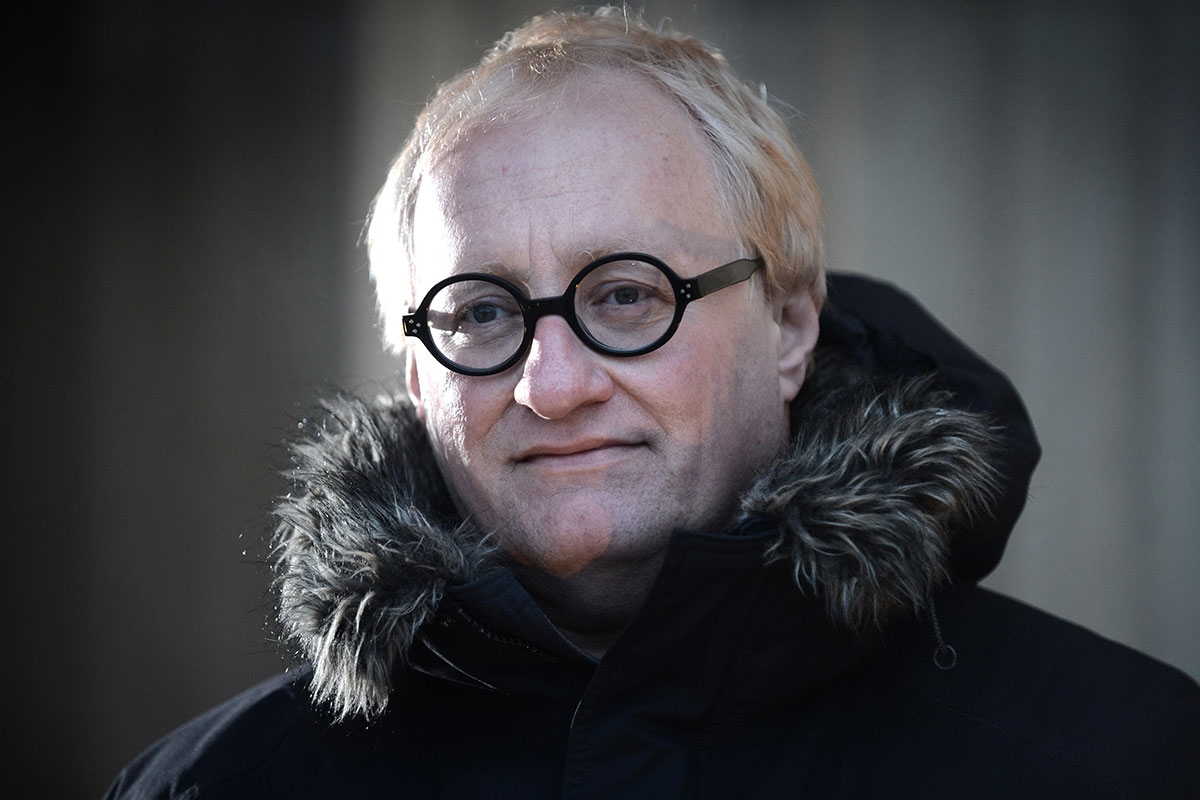

Der Mann, dem die Ultraorthodoxen vertrauen

Irgendwie sind sie Familie für ihn. Denn obwohl Tuvia Tenenbom weder ihre Regeln einhält noch ihre Verhaltensweisen teilt, haben er und die ultraorthodoxen Juden etwas gemein, und das ist vor allem die Sprache, wie er erzählt: »Gestern sagte mir jemand, dass, wenn ich chassidisches Jiddisch spreche, ›nicht du und ich es sind, die miteinander reden, sondern es spricht dein Großvater mit meinem Großvater, so empfinden wir es‹.« Und dieses Jiddisch, mit seinen vielen Nuancen, beherrscht Tenenbom bestens – schließlich wurde er 1957 im nahe Tel Aviv gelegenen Bnei Brak geboren und wuchs im Jerusalemer Stadtteil Mea Shearim auf.

Beide Orte gelten in Israel als Zentren der Charedim, ein Begriff, unter dem die Ultraorthodoxen ebenfalls bekannt sind und der sich mit »Gottesfürchtige« oder »Erzitternde« übersetzen lässt. Weil ihm Bnei Brak und Mea Shearim aber irgendwann zu eng und zu reglementiert erschienen, suchte Tenenbom als junger Mann das Weite und zog nach New York, wo er sich erst als Theatermacher, später dann als Autor einen Namen machte. Nun, im gehobenen Alter, kehrt Tenenbom dorthin zurück, wo er seine Kindheit und frühe Jugend verbracht hat. Die Begründung: »Nachdem die Welt ein einziges Chaos ist, solltest du da nicht umkehren und zu der Welt zurückkehren, die du hinter dir gelassen hast?«

Aber es ist keine Stippvisite, um mal eben zu schauen, was sich seither so alles verändert haben könnte. Vielmehr begab sich Tenenbom auf eine Reise, die knapp ein Jahr andauern sollte und in der er tief in den abgeschotteten Kosmos der Charedim mit ihrer für Außenstehende mitunter absurd klingenden Regeln eindrang. Das hat seinen ganz besonderen Reiz. Denn zum einen vermittelt er in seinem daraus resultierenden Buch »Gott spricht Jiddisch« ein äußerst realitätsnahes Bild einer Gruppe von Menschen, die zwar bestimmte Traditionen teilt, aber alles andere als der monolithische Block ist, als der sie medial so gerne präsentiert wird, wenn es um »Rückwärtsgewandtes« oder »Radikales« im Nahen Osten geht. Das beginnt schon bei Distinktionsmerkmalen der Kleidung, etwa der Frage, ob man schwarze oder weiße Socken trägt und warum einige ultraorthodoxe Männer diese über die Hose streifen, andere dagegen nicht.

Tenenbom begab sich auf eine Reise, die knapp ein Jahr andauern sollte und in der er tief in den abgeschotteten Kosmos der Charedim mit ihrer für Außenstehende mitunter absurd klingenden Regeln eindrang.

So verbrachte Tenenbom manchen Schabbat und Feiertag mal bei dem einen Rabbi, mal bei dem anderen. Sein Jiddisch ist der Türöffner in eine Welt, in der Zionisten oftmals dermaßen verpönt sind, dass sie gar mit Nazis gleichgesetzt werden. Zugleich verschaffen ihm seine Sprachkenntnisse auch Zugang zu so mancher Küche, weshalb sich etliche Passagen des Buchs wie ein kulinarischer Erlebnisbericht lesen. Immer wieder gerät er ins Schwärmen, wenn Tscholent, Gefilte Fisch oder Kugel auf dem Tisch landen und dazu eiskalte Cola Light serviert wird.

Doch in seinen vielen Gesprächen greift Tenenbom auch Widersprüchliches auf – vor allem wenn es um das Verhältnis der Geschlechter zueinander geht. Gerne bohrt er dann nach, will wissen, wo genau in welcher heiligen Schrift beispielsweise steht, dass ein Mann selbst der eigenen Gattin nicht in die Augen schauen oder ihren Namen nennen darf. Oftmals muss sein Gegenüber dann passen, findet die richtige Textpassage gerade nicht, behauptet aber stets, dass das alles seine Richtigkeit habe.

Das führt zu einem anderen Punkt, und zwar der Verschiebung der Autorität hin zu einzelnen Rabbinern, den »Superausgewählten«, wie er sie gerne nennt, und zwar jenen, die sich für die »Reinsten und Rechtschaffensten« halten und in ihrem Auftreten fast päpstliche Züge annehmen. Diesen Personenkult beschreibt er als eine neue Entwicklung, die so manchen in den charedischen Communitys an seine Grenzen bringt, weil es zwischen den Bedürfnissen des Individuums und dem Autoritätsanspruch mancher »Rebbes«, wie hoch angesehene Rabbiner auf Jiddisch genannt werden, zu unüberbrückbaren Konflikten kommen kann. Auch die oft dabei zu beobachtende Selbstbedienungsmentalität bezeichnet er als problematisch.

Trotz all dieser Kritik an den Ultraorthodoxen kann man Tenenboms Buch nicht mit denen von Deborah Feldman verwechseln. Beide kommen aus einem charedischen Umfeld, kennen diese Milieus also bestens. Feldman stammt aus New York, genauer gesagt aus Williamsburg, wo sie in dem selbstgewählten Ghetto der Satmarer-Chassiden aufwuchs, die strikt abgeschirmt von allem Säkularem eine besonders rigide Form der Frömmigkeit pflegen und beispielsweise die Shoah als Strafe Gottes für die Assimilierung der Juden betrachten. Auch sie trat die Flucht an, verließ Williamsburg und schrieb 2012 »Unorthodox«, ihren autobiographischen Roman, der zugleich eine Abrechnung mit ihrer alten Welt war, und ging zwei Jahre später nach Berlin.

Aber auch in der Ferne scheint Williamsburg sie nie wirklich verlassen zu haben. Den Antizionismus ihrer ehemaligen Sekte hält sie munter weiter hoch, was man insbesondere seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober beobachten kann. Mit Israel hat sie definitiv ein Problem – was wohl auch ihre Popularität in Deutschland erklärt. Darüber hinaus bricht sich bei ihr ein geradezu fanatischer Hass gegen alles Bahn, was irgendwie ultraorthodox ist. So vergleicht Feldman in ihrem jüngsten Buch »Judenfetisch« (2023), wie Daniel Killy in der Jüdischen Allgemeinen schrieb, spielende ultraorthodoxe Kinder mit »großen Kampfhunden«, deren »Zähne glänzend vom Speichel der Aufregung« seien.

Nur an einer Stelle leistet sich Tenenbom eine Schwäche: Berichte in den israelischen Medien über Kindesmissbrauch in den Institutionen der Ultraorthodoxen bezeichnet er als pauschale Diffamierung.

Solche geradezu giftigen Sätze wird man bei Tenenbom nirgendwo finden. Ganz im Gegenteil: Ihn fasziniert Mea Shearim. Von dessen Bewohnern geht für ihn sogar eine enorme sexuelle Anziehungskraft aus, die er geradezu zelebriert, ohne dabei peinlich zu werden. Ihm gelingt, was Feldman einfach nicht schafft: ohne Schaum vorm Mund die Widersprüchlichkeiten aufzuzeigen. »Fast zweitausend Jahre lang wurde uns von den Völkern der Welt gesagt, wie schlecht, hässlich, sündig und hinterlistig wir seien, und bei einigen von uns kann das ja Spuren hinterlassen haben, so dass wir nur das Schlechteste von uns selbst denken«, so sein Fazit. Aber da mache er einfach nicht mit.

Nur an einer Stelle leistet sich Tenenbom eine Schwäche: Berichte in den israelischen Medien über Kindesmissbrauch in den Institutionen der Ultraorthodoxen bezeichnet er als pauschale Diffamierung, schreibt aber an anderer Stelle selbst über die enormen Defizite beim Wissen um alles Sexuelle. Nicht einmal die Wörter dafür seien jungen Charedim bekannt.

Genau das aber ist in diesem Milieu, das sich gegen jede Intervention des Staats und seiner Behörden stets vehement zur Wehr setzt, ein Riesenproblem. Wer nicht einmal die Begriffe weiß, mit denen sich übergriffiges Verhalten benennen ließe, der oder die kann schwerlich auch verbalisieren, dass ihm oder ihr Gewalt angetan wurde. Und so etwas geschieht bekanntermaßen überdurchschnittlich häufig, wenn eine Gesellschaft hermetisch abgeschirmt ist und sie Sexualität zudem nicht gerade aufgeschlossen gegenübersteht.

Tuvia Tenenbom: Gott spricht Jiddisch – Mein Jahr unter Ultraorthodoxen. Aus dem amerikanischen Englisch von Michael Adrian. Suhrkamp, Berlin 2023, 575 Seiten, 20 Euro