Aufbegehren im Kapitalismus

Kurz vor seinem Tod im Jahr 2017 begann der britische Kulturtheoretiker Mark Fisher mit der Arbeit an einem Buch, das die Frage nach der Durchdringung von Kapitalismus und Begehren vor dem Hintergrund der Gegenkultur der sechziger und siebziger Jahre neu stellen sollte. Der Arbeitstitel des Werks war »Acid Kommunismus« und Fisher wollte darin einerseits die Gründe für das Scheitern der Gegenkultur, andererseits deren kulturelles Fortleben als Versprechen betrachten.

Von dem begonnenen Buchprojekt ist der Nachwelt nicht nur eine lange Einleitung geblieben, die 2020 auf Deutsch in der Essaysammlung »K-Punk. Ausgewählte Schriften 2004–2016« bei Edition Tiamat erschienen ist, sondern auch ein das geplante Buch lose begleitendes Projekt: seine Vorlesungen am Goldsmiths’ College vom November 2016 bis zu seinem plötzlichen Tod im Januar 2017.

Die Transkripte erschienen posthum unter dem Buchtitel »Postcapitalist Desire: The Final Lectures« (bei Repeater Books, herausgegeben von Matt Colquhoun) und liegen nun erstmalig ins Deutsche übersetzt unter dem Titel »Sehnsucht nach dem Kapitalismus« (bei Brumaire) vor. Enthalten sind nicht nur Abschriften seiner Frontalvorträge, sondern auch seiner Diskussionen mit den Studierenden. Sie zeigen ihn als offenen und redlichen Denker und Lehrenden und ergänzen sein letztes, unfertig gebliebenes Projekt für die Nachwelt um eine wahre Werkzeugkiste an Begriffen und Verweisen.

Postkapitalismus

Die Hinwendung zur Gegenkultur der Sechziger und Siebziger kam für manche überraschend, schließlich hatte Fisher auf seinem Blog »K-Punk« den Typ des Hippies als »eine männliche Mittelschichtfigur« beschrieben, deren infantil gebliebener Hedonismus sich perfekt in die anschwellende Warenflut des Neoliberalismus integrieren lasse und dessen »wirrköpfig-psychedelisches faschistisches Gelaber unter Drogeneinfluss Ausdruck eines Ekels vor Sinnlichkeit« sei. An diese wunderbar polemischen Formulierungen Fishers aus den nuller Jahren erinnert der Herausgeber Colquhoun im Vorwort zu »Sehnsucht nach dem Kapitalismus«.

Auf seinem Blog schrieb der Post-Punk- und Jungle-Fan theoriesatte Texte über Popkultur, Literatur, Film und linke Theorie. Später, nachdem die sogenannte Blogosphäre im Elend der sozialen Medien aufging, war Fisher Mitgründer des Verlags Zero Books. Etwa gleichzeitig veröffentlichte er den Essay »Kapitalistischer Realismus« (2009), der ihn weltberühmt machte, zumindest innerhalb der Linken.

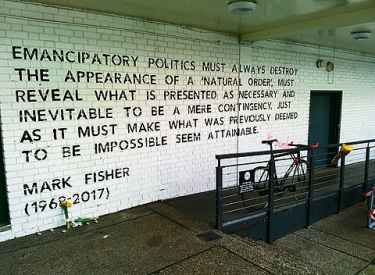

Nach Fishers Ansicht kulminiert der Erfolg der neoliberalen Konterrevolution in der umfassenden Unfähigkeit der Subjekte, ein Leben außerhalb des Kapitalverhältnisses oder nach ihm auch nur zu imaginieren.

Fisher wollte stets auf eine Überwindung des Kapitalismus auf der Höhe seiner technischen und ästhetischen Möglichkeiten hinaus. Für diesen Anspruch steht die breite, vornehmlich britische Debatte über das Theoriekonzept des Akzelerationismus, das Fisher im ersten Seminar auch als den »größten Einfluss auf den Kurs« benennt. Im »Manifest für eine akzelerationistische Politik« (2013) plädieren Nick Srnicek und Alex Williams für eine fortschritts- und technikaffirmative Linke, die sämtlichen Phantasmen vorbürgerlicher oder gar »natürlicher« Vergemeinschaftung widersteht und sich mit der Komplexität, Abstraktion und Globalität der Moderne arrangiert.

An diesen Anspruch knüpft Fisher in dem Kurs am Goldsmiths’ College an, wenn er das Begehren nach dem Postkapitalismus in einer akzelerationistischen Frage fasst: »Ist es möglich, Teile der libidinalen, technologischen Infrastruktur des Kapitals zu erhalten, aber das Kapital selbst hinter sich zu lassen?« Die Vorsilbe »Post-« in »Postkapitalismus« bezeichnet demnach ein Durchgegangensein, ein Aufheben des Kapitalverhältnisses auf dem Plateau seiner Errungenschaften, aber keinen Abbruch und keine die kapitalistische Technologieentwicklung plump kontrastierende, rückwärtsgewandte Gemeinschaftsideologie. Letzteres lehnte Fisher ab, auch seine Polemik gegen Hippies rührt daher. Warum wandte er sich aber zuletzt dennoch der Gegenkultur der Sechziger und Siebziger zu?

Der Spuk einer freien Welt und sein Exorzist

Fast von Beginn seiner publizistischen Tätigkeit an hatte sich Fisher mit vergangenen beziehungsweise zerstörten Zukunftsaussichten beschäftigt, die die Gegenwart in Gestalt des Spuks heimsuchen. Für die Untersuchung dieses Phänomens prägte er in Anlehnung an Jacques Derridas Essay »Marx’ Gespenster« den Begriff der »Hauntologie«. Hier verbindet sich die transformative Perspektive des Akzelerationismus mit einer Analyse (pop)kultureller Klang- und Bilderwelten. Aus dieser Perspektive nimmt die Gegenkultur der Sechziger und Siebziger eine besondere Rolle ein, die Fishers Interesse an ihr begründet. Unerhörte Neuerungen in der Popkultur, vor allem in der Musik, erreichten die Massen in den sechziger Jahren und ventilierten ein neues Lebensgefühl, das direkt mit einer Ablehnung von Arbeit und dem »Zugriff auf einen anderen Modus von Zeit« (Fisher in »Acid Kommunismus«) einherging.

Diesen politischen Hedonismus erkennt Fisher etwa in den Songs »Sunny Afternoon« von The Kinks und »I’m Only Sleeping« der Beatles. Die Ablehnung der Arbeit hatte einen materiellen Grund: Die technologischen Voraussetzungen, um Knappheit und Schufterei abschaffen zu können, waren überdeutlich gegeben. Zumindest in der Zeit des Wirtschaftswunders des Globalen Nordens war jede Rationalisierung von Ausbeutung, die mit ökonomischem Mangel argumentierte, endgültig brüchig geworden.

Fisher sieht diesen materialistischen Kritikbefund, der sozusagen das Vorspiel für die Gegenkultur bildet, in Herbert Marcuses »Triebstruktur und Gesellschaft« (1955) ausformuliert. Eine schöne Zuspitzung, die den Text »Acid Kommunismus« einleitet, lautet: »Je näher die reale Möglichkeit rückt, den Einzelnen von den ehemals durch Mangel und Unreife gerechtfertigten Einschränkungen zu befreien, desto mehr steigert sich die Notwendigkeit, diese Einschränkungen aufrechtzuerhalten und immer funktionstüchtiger zu gestalten, damit sich die bestehende Ordnung nicht auflöst. Die Zivilisation muss sich gegen das Gespenst einer Welt verteidigen, die frei sein könnte.«

Der Exorzist dieses »Gespenstes einer Welt, die frei sein könnte«, ist Fisher zufolge der Neoliberalismus, den er als Konterrevolution des Kapitals ab den siebziger Jahren begreift. In Chile 1973 ging diese Konterrevolution blutig vonstatten. Der demokratische, technikfreundliche Sozialismus der Regierung Allende wurde gestürzt und unter Beteiligung der CIA Pinochets Militärdiktatur errichtet. Sie war nicht nur ein Folterregime, sondern gab Investoren eine regelrechte Privatisierungsspielwiese, eine Art Laboratorium, um die Rezepte der Chicago Boys auszuprobieren, chilenischer Ökonomen, die strikt den neoklassischen Lehren Milton Friedmans folgten.

Dieselbe Konterrevolution ereignete sich in den meisten westlichen Demokratien – Fisher bezieht sich weitgehend auf die USA und England –, aber vor allem mittels der individualistischen Vereinnahmung von kollektiven Befreiungspotentialen. So wandelte sich der westliche Kapitalismus in den siebziger Jahren zu einem Selbstverwirklichungsversprechen, das gegen den sowjetischen Staatssozialismus mit der Aussicht auf Befreiung des selbstbezüglichen Individuums von gesellschaftlichen Zwängen werben konnte.

Dieser »neue Geist des Kapitalismus« (Luc Boltanski/Ève Chiapello) bestand im Gegensatz zu Max Webers Annahme einer innerweltlichen Askese darin, dass sich seine Subjekte »verwirklichen« – sich aber keinesfalls miteinander, sondern von- und gegeneinander emanzipieren. Vergangene Revolutionen und Subkulturen wurden vereinnahmt; ihre Looks, Slogans und Manierismen wurden in ein buntes und harmloses kulturindustrielles Angebot integriert. Der Horizont vormaliger Veränderungsbegehren wurde zum Sammelsurium konsumierbarer und beliebig wechselnder styles fragmentiert und seiner lebendigen Temporalität, seines transformativen Zugs zu einer anderen Zukunft beraubt.

Nach Fishers Ansicht kulminiert der Erfolg dieser Konterrevolution in der umfassenden Unfähigkeit der Subjekte, ein Leben außerhalb Kapitalverhältnisses oder nach ihm auch nur zu imaginieren. Er fand für diesen depressiven Endzeitzustand den Begriff »kapitalistischer Realismus«.

Im einem der jetzt vorliegenden Vorträge bezeichnet Fisher den »domestischen Realismus« als notwendiges Korrelat seines Begriffs. Als »domestic realism« fasst die Kulturwissenschaftlerin und Gender-Theoretikerin Helen Hester einen Zustand, in dem ein Leben außerhalb kleinfamiliärer Strukturen vollends undenkbar wird, weil das private Heil der Care- und Reproduktionssphäre zum natürlichen Anderen des gleichfalls als Natur halluzinierten Markts gerinnt.

Standpunkt und Agenda

Fisher geht in diesen Vorträgen etliche bekannte Theoriepositionen durch: von Marcuses Freud-Interpretation bis hin zu Lyotards postmodernem Abgesang auf die Linke. Dazu kommen journalistisch-historische Kommentare zur Gegenkultur, zum Beispiel die der Kulturkritikerin und Achtundsechziger-Aktivistin Ellen Willis mit ihrer (selbst)kritischen Reflexion des Scheiterns der Gegenkultur. Ein dem Buch beigegebenes ausführliches Literaturverzeichnis zeigt darüber hinaus, was in den geplanten zehn Seminaren diskutiert werden sollte.

Aufschlussreich ist die theoriefokussierte dritte Seminareinheit, in der Fisher das in der Gegenkultur unter dem Banner der »Erweiterung« fetischisierte Thema des Bewusstseins angeht. Er wählt dazu zwei materialistische Perspektiven, die heute nur wenig Beachtung in linken Debatten finden und zudem eine relativ weite historische Klammer um die Epochenchiffre »Achtundsechzig« setzen: Georg Lukács’ »Geschichte und Klassenbewusstsein« (1923) und Nancy Hartsocks »The Feminist Standpoint« (1983).

Fisher fällt hinter seine eigenen Formulierungen wie »Kapital ist Zweckmäßigkeit ohne Zweck« und »Die Herrschenden werden selbst von ihrer eigenen Ideologie beherrscht« zurück.

Hartsock übersetzte die Begriffe, die Lukács entwickelt hatte, um zu erklären, wie Klassenbewusstsein trotz des dominanten allgemeinen Warenfetischismus entsteht, in eine feministische Theorie. Mit starker Praxisorientierung geht es ihr um die Entwicklung eines geschlechtsspezifischen Gruppenbewusstseins. Von dieser sogenannten »Standpunktepistemologie« zeigt sich Fisher fasziniert; er nennt sie eine »sehr explosive Theorie«, die zudem »trippy« und »psychedelisch« sei. Denn Hartsock besteht auf einem Begriff von Bewusstsein, der das Alltagsverständnis davon auf den Kopf stellt: Bewusstsein beginnt demnach erst, wo die spontane, unmittelbare Rezeption der Welt unterbrochen und im Gespräch über geteilte Erfahrungen ein »Standpunkt« konstituiert wird, der die eigene Position in der gesellschaftlichen »Totalität« – also der funktionalen Gesamtheit gesellschaftlicher Relationen – hervortreten lässt.

Das so entstehende »Gruppenbewusstsein« ist nicht spontan und natürlich gegeben, sondern etwas Produziertes, das allerdings bereits durch seine schiere Existenz transformativ wirkt. Fisher schreibt dazu: »Denn wenn man aus seiner Erfahrungswelt enthoben wird, wird man auch aus der Ideologie herausgebrochen.« Erst das reflektierte Transzendieren von Erfahrung schafft also Gruppenbewusstsein. Es steht somit für das Gegenteil jener Affekte, die Massen und Mobs bewegen und kennzeichnen.

Vor diesem Hintergrund ist Fishers Faszination für das weiterhin kaum beachtete Konzept der Standpunktepistemologie verständlich, erscheint es doch tatsächlich als eine Waffe gegen Unmittelbarkeitskulte jedweder Couleur. Wozu freilich auch der tribalistische Identitätsfetisch von links zählt, wonach die bloße Zugehörigkeit zu einem unterdrückten Kollektiv bereits das »richtige Bewusstsein« verbriefe.

Zugleich tut sich an dieser Stelle auch eine Unentschiedenheit in Fishers Rhetorik auf. Denn freilich müsste dasselbe auch für die Gruppen der Herrschenden gelten: Auch deren Mitglieder haben keinen unmittelbar zutreffenden Einblick in die Bewegungsgesetze des Kapitalismus und schon gar nicht in die spezifische Funktionalität ihrer eigenen Klassenposition oder Männlichkeit. Wenn Fisher sagt, dass »auch Leute wie Zuckerberg reine Marionetten des Kapitals« seien, erkennt er dies auch an. Aber dennoch finden sich in derselben Seminareinheit etliche Formulierungen, die eine Agenda der Herrschenden zur gezielten Unterdrückung von widerständigem Bewusstsein suggerieren. Fisher schwenkt dabei um: weg von der Analyse des Kapitals, hin zur Adressierung der Kapitalisten.

Dabei gerät er in die Nähe von Verschwörungsraunen, wenn er über den Zusammenhang von Mobiltelefonen, Zerstreuung, Erreichbarkeit und künstlicher Zeitknappheit im Neoliberalismus sagt: »Jetzt verstehen wir auch, warum sie Smartphones für fast nichts an die Leute verteilen.« Er suggeriert eine über das blanke Profitmotiv hinausweisende Agenda von »Kapitalisten« und fällt damit hinter seine eigenen Formulierungen aus demselben Vortrag zurück, wo er etwa sagt: »Kapital ist Zweckmäßigkeit ohne Zweck«, und: »Die Herrschenden werden selbst von ihrer eigenen Ideologie beherrscht.«

Kein Antisemitismus nirgends

Diese Unentschiedenheit korrespondiert mit einem noch größeren Problem in Fishers Ausführungen: Antisemitismus spielt in seinen Untersuchungen zur Subkultur keine Rolle. Dies ist zuerst historisch problematisch. Denn zweifellos war ein vornehmlich israelbezogener Antisemitismus in weiten Teilen der Linken in den sechziger und vor allem siebziger Jahren nicht nur präsent, sondern rückte unter dem Banner des Antiimperialismus sogar ins Zentrum linker Mobilisierungen nach dem Sechstagekrieg.

Noch problematischer ist diese Auslassung aber aus einer theoretischen Perspektive. Denn in Fishers Begriffen scheint die Möglichkeit eines autoritären Begehrens gegen den Kapitalismus gänzlich zu fehlen. Rassistische, sexistische und klassenspezifische Ungleichheitsideologien gelten ihm per se als prokapitalistisch. Folglich erscheint politisches Begehren entweder im Kapitalismus befangen, was schlecht ist (und zu Vorstellungen sozialer Ungleichheit tendiert), oder es trachtet nach seiner Überwindung, was gut wäre (und solchen Vorstellungen die Grundlage entzöge).

Was Fisher nicht in Betracht zieht, ist die schlechte Mischung aus beidem, die jede faschistische Bewegung auszeichnet und zudem das sozialpsychologische Agens von Antisemitismus bildet: die konformistische Rebellion, die sich im Namen einer eingebildeten organischen Gemeinschaft gegen den Kapitalismus stellt, oder besser: gegen dessen liberale, universalistische und individualistische Erscheinungsform. Auf solch regressivem Antikapitalismus fußt jede moderne Verschwörungserzählung, die bekanntlich zuverlässig zum Wahnbild einer jüdischen Weltverschwörung beiträgt.

Dass Antisemitismus bei Fisher keine Rolle spielt, ist ein gravierender Fehler, insbesondere wenn man sich fragt, was postkapitalistisches Begehren konstituiert. Müsste Antisemitismus nicht dessen libidinöses Negativ bilden?

In Fishers Begriffen scheint die Möglichkeit eines autoritären Begehrens »gegen« den Kapitalismus gänzlich zu fehlen. Rassistische, sexistische und klassenspezifische Ungleichheitsideologien gelten ihm »per se« als prokapitalistisch.

Antisemitismus ermöglicht dem bürgerlichen Subjekt aggressive Triebabfuhr und narzisstische Selbsterhöhung (gegen »Eliten«), ohne freilich an die Ursachen seiner realen Austauschbarkeit und Vereinzelung am Markt und seiner Unterwerfung in Familie und Staat zu rühren – oder diese auch nur verstehen zu müssen. Er ist, dies betont insbesondere die Kritische Theorie, eine Rebellion gegen das Abstrakte. Die leidenschaftliche Konkretisierung von sachlich-abstrakter Herrschaft bildet sein libidinöses Zentrum.

Mit anderen Worten: Antisemitismus moralisiert und personalisiert, wo die unverstandenen unpersönlichen Sachzwänge der kapitalistischen Produktionsweise am Werk sind. Er wird als »Leidenschaft« (Sartre) ausagiert, wo er als Massenbewegung zu sich kommt, und überwintert als Ressentiment in den Subjekten, wo er gesellschaftlich tabuisiert ist. Ob seiner gleichbleibenden Wirkmacht hat der Politikwissenschaftler Samuel Salzborn den Antisemitismus gar als »negative Leitidee der Moderne« definiert.

Trotz dieser Auslassung bei Fisher, der so die vielen Linken angenehmen Selbstgewissheiten intakt lässt, lädt seine dringliche und euphorische Begriffsarbeit unbedingt dazu ein, die Potentiale der gegenkulturellen Vergangenheit auszuloten – die ja nicht ohne Grund weiter spukt. Fishers Kritik der »Unmittelbarkeit« von Bewusstsein (Hartsock und Lukács), sein Bezug auf Marcuses Freud-Lektüre in »Triebstruktur und Gesellschaft« sowie das vom Akzelerationismus inspirierte Bestehen auf der abstrakten Komplexität von moderner Gesellschaft – dies alles stellt ein Weiterdenken in Aussicht, das die Verschränkung des postkapitalistischen Begehrens auch mit der »negativen Leitidee der Moderne« zu erfassen vermag.

Mark Fisher: Sehnsucht nach dem Kapitalismus. Herausgegeben von Matt Colquhoun, Übersetzung: Alexander Brentler. Brumaire, Berlin 2024, 296 Seiten, 24 Euro