Zündstoff für die Barrikaden

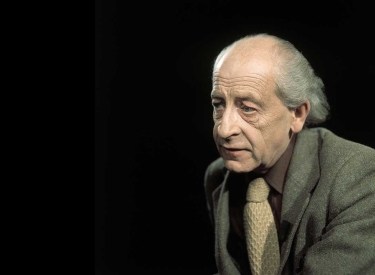

Es ist nichts Neues, dass der jüdische Schriftsteller und Holocaust-Überlebende Jean Améry von verschiedenen Autoren für ihre eigenen Zwecke in Anspruch genommen wird. Mit Abstand am häufigsten wird sein Aufsatz über die Tortur aus der Essaysammlung »Jenseits von Schuld und Sühne« herangezogen, um die Erfahrung der Shoah mit allen möglichen anderen Verbrechen, allen voran den angeblichen Gräueltaten Israels gegen die Palästinenser, zu parallelisieren. So geschehen etwa auf der Konferenz »Jean Améry – The Resilience of Enlightenment«, veranstaltet vom Potsdamer Einstein-Forum, die im Sommer 2022 auf die vielkritisierte Konferenz »Hijacking Memory« folgte.

Neu allerdings ist, dass heute ausgerechnet Amérys Beiträge zur Kritik des Antizionismus, den er in den sechziger und siebziger Jahren als die sozial konforme Variante des Antisemitismus demaskierte, wiederentdeckt und zitiert werden, um Améry gegen den jüdischen Staat in Stellung zu bringen. So wie man schon lange mit antizionistischen Juden demonstriert, um sich vor dem Vorwurf des Antisemitismus zu schützen, nimmt man nun sogar die Kritiker des Antizionismus in Beschlag.

Ein typisches Beispiel für den derzeitigen Israelhass und die Relativierung der Shoah von postkolonialer Seite ist der Artikel »The Shoah after Gaza« von Pankaj Mishra, der Ende März 2024 in der London Review of Books erschien, der auflagenstärksten Literaturzeitschrift Europas. Mishras Text strotzt, und darüber braucht man nicht erstaunt sein, vor Lügen über Israel. Unter anderem behauptet er, der Zionismus sei ein expansionistisches Projekt. So wie sich die Nationalsozialisten von den Juden geknechtet sahen, imaginiert Mishra heute eine drohende jüdische Suprematie, die Nichtjuden als Untermenschen begreife. Die außerordentlich brutale und exzessive Gewalt der Hamas und ihrer Parteigänger am 7. Oktober tut er als erfunden ab und unterstellt Israel kein geringeres Vergehen, als dieser Tage die globalen Normen »detonieren« zu lassen.

An Universitäten in den USA preisen Demonstranten mittlerweile offen den Sprecher der Qassam-Brigaden und fordern, »Tel Aviv niederzubrennen«, US-amerikanische Juden »zurück nach Polen« zu schicken und Israelis zu töten.

Um Améry als Kronzeugen zu vereinnahmen, klaubt er eine bestimmte Stelle aus dem Essay »Grenzen der Solidarität« heraus. Darin erwähnt Améry mit Sorge die Gerüchte über die Folter palästinensischer Häftlinge in israelischen Gefängnissen. Der Beitrag zeigt jedoch, liest man ihn zur Gänze, dass Améry die Solidarität mit Israel auch angesichts solcher Anschuldigungen gerade nicht zurücknimmt. In seinen Essays betont er den entscheidenden Unterschied zwischen der Situation der Juden und der Situation der Palästinenser, den Mishra geflissentlich ignoriert.

»Es steht aber nicht Gefahr gegen Gefahr gleicher Ordnung«, schrieb Améry 1976. »Tatsache ist, daß die arabische Nation – von dem die ›Protokolle der Weisen von Zion‹ verbreitenden saudiarabischen Despoten über den religionsbesessenen Ghadafi bis zu dem, wie es heißt, ›gemäßigten‹ prowestlichen Sadat und dem sich als Marxisten verstehenden Habache (dem Gründer der PFLP; Anm. d. Red.) – wild entschlossen ist, den Staat Israel auszuradieren.«

Israels angebliche »Überlebenspsychose«

Israel kann es sich nicht leisten, auch nur einen einzigen Krieg zu verlieren. Es wäre das Ende des jüdischen Staats und der in ihm lebenden Juden.

Améry hebt hervor, dass es für Israel um »das Leben jedes einzelnen seiner Bewohner« geht. Für die Palästinenser hingegen wäre die Frage eines eigenen Staates, wenn sie ihn denn je hätten haben wollen, leicht zu lösen. Sie müssten dafür nur eines tun, nämlich »das Faktum des jüdischen Nationalstaats anerkennen. Der Rest ist rein technischer Natur und darum mit einiger Intelligenz und gutem Willen zu meistern.«

In Mishras Weltbild passen diese Überlegungen nicht hinein. Für ihn ist der derzeitige Krieg gegen die Hamas im Gaza-Streifen ein Verbrechen von historischem Ausmaß, das sich aus Israels irrationaler »Überlebenspsychose« speise. Wiederholt behauptet er, dass niemand am Schicksal der Palästinenser interessiert sei, während sie gerade »industriell geschlachtet« würden.

Sein Artikel liest sich, als wolle er sich beeilen, mit den derzeit immer fanatischer werdenden antiisraelischen Protesten auf den Straßen und an den Universitäten noch Schritt zu halten. Mishra versteigt sich in absurde Vorstellungen von Israel als Übeltäter und bedient sich dazu bei Améry als Stichwortgeber, um sich gegen den Vorwurf des Antisemitismus zu immunisieren.

Frage von bedingter oder bedingungsloser Solidarität stellt sich nicht

An Universitäten in den USA preisen Demonstranten mittlerweile offen den Sprecher der Qassam-Brigaden und fordern, »Tel Aviv niederzubrennen«, US-amerikanische Juden »zurück nach Polen« zu schicken und Israelis zu töten. Auf mehreren Campus wurden »befreite Zonen« geschaffen, zu denen »Zionisten« keinen Zutritt haben. Was sich vor einigen Monaten noch hinter dem Slogan »Globalize the Intifada« versteckt hat, tritt inzwischen offen zutage.

Der Intellektuelle als geistiger Arbeiter ist darauf angewiesen, dass seine Äußerungen ein Publikum finden. Interessiert man sich nicht mehr für ihn, fällt seine Arbeit der Bedeutungslosigkeit anheim. Er lebt also in ständiger Angst, abgehängt zu werden. Der linksradikale Intellektuelle vom Schlage Mishras muss, um diese Angst zu bewältigen, antizipieren und geistig weitertreiben, was seine potentielle Leserschaft auf der Uni-Barrikade beschäftigt. Dieser Umstand entschuldigt den Antisemitismus nicht, sondern erklärt seine Dynamik und gegenwärtige Eskalation in den Akademien.

Dass ausgerechnet Amérys Essay »Zwischen Vietnam und Israel« in der Aufsatzsammlung Klett-Cottas vergessen oder bewusst weggelassen wurde, ist bezeichnend.

Ähnlich wie der Intellektuelle darauf angewiesen ist, dass ihm seine Thesen abgenommen werden, ist ein Verlagshaus darauf angewiesen, dass seine Bücher gekauft werden. Im Januar 2024 veröffentlichte Klett-Cotta unter dem Titel »Der neue Antisemitismus« eine zurechtgestutzte Auswahl von Amérys Essays zum Thema.

Der Klappentext bewirbt das Buch mit der Behauptung, seine »Solidarität ist jedoch nicht bedingungslos«, und Irene Heidelberger-Leonard, Herausgeberin und Biographin Amérys, mutmaßt im Vorwort, dass ihn »die heutige Verwüstung Gazas vollends an die Grenzen seiner Solidarität getrieben« hätte. Einige Rezensionen, etwa in der Frankfurter Rundschau, greifen dies dankbar auf und verkünden, die Essays seien eine Berichtigung derjenigen, die »die Existenz des Staates Israels bedingungslos verteidigen« wollen.

Dass ausgerechnet Amérys Essay »Zwischen Vietnam und Israel« in der Aufsatzsammlung Klett-Cottas vergessen oder bewusst weggelassen wurde, ist bezeichnend. Der Text von 1967 fehlt bereits im entsprechenden Band der in den nuller Jahren erschienenen Werkausgabe. Dabei war Améry der Text so wichtig, dass er ihn in seine einzige zu Lebzeiten erschienene Sammlung vermischter Schriften, betitelt »Widersprüche«, aufgenommen hatte.

In dem Essay führt Améry so deutlich wie nirgends sonst aus, dass das Engagement für Israel keiner freien Wahl entspringt. Die Frage von bedingter oder bedingungsloser Solidarität stellt sich nicht. Der Bestand eines souveränen jüdischen Staats ist eine durch die Todesdrohung, die dem Antisemitismus innewohnt, aufgezwungene Notwendigkeit – eine Notwendigkeit, um die man sich auf der Barrikade und als Intellektueller nebendran keine Gedanken machen will.